التكاؤُن الدائري بوصفه أصل الوجود والمعرفة والإصلاح:

فلسفة ترى أن الوجود لا يُعطى جاهزًا، ولا يُمتلك، ولا يكتمل في العزلة، بل يتشكّل عبر علاقة حيّة، متحرّكة، ومتبادلة. لا شيء يكون وحده؛ كل كينونة هي أثر تفاعل، وكل معنى هو نتيجة اقتران لا سيطرة.

2026-02-13

بروفسور فريد جبور: رئيس مجلس أمناء جمعية التكاؤن

: اهمية فلسفة التكاؤن

فلسفةُ التكاؤُن لا تنطلق من سؤال «ما الشيء؟» بل من سؤالٍ أعمق: كيف يكون؟ ومع مَن يكون؟

هي فلسفة ترى أن الوجود لا يُعطى جاهزًا، ولا يُمتلك، ولا يكتمل في العزلة، بل يتشكّل عبر علاقة حيّة، متحرّكة، ومتبادلة. لا شيء يكون وحده؛ كل كينونة هي أثر تفاعل، وكل معنى هو نتيجة اقتران لا سيطرة.

في منطق التكاؤُن، الذات لا تسبق العلاقة، بل تولد فيها. والآخر ليس تهديدًا ولا عائقًا، بل شرط إمكان. العلاقة ليست جسرًا بين طرفين مكتملين، بل هي المكان الذي يتكوّنان فيه معًا. لذلك، لا حقيقة تُفرَض، ولا قيمة تُستخرج بالقوة، ولا نظام يُبنى على الغلبة من دون أن يبدأ بالانهيار من داخله.

المعرفة، في هذا الأفق، ليست تجميع معلومات ولا احتكار يقين، بل حدثٌ يقع عندما تتقاطع الخبرة مع اللغة، والسؤال مع السياق، والذات مع العالم. ما لا يدخل في علاقة يبقى ميتًا، مهما بدا صحيحًا أو قويًا. الحقيقة الحيّة هي تلك القابلة للتفاعل، لا تلك المحصّنة ضدّ السؤال.

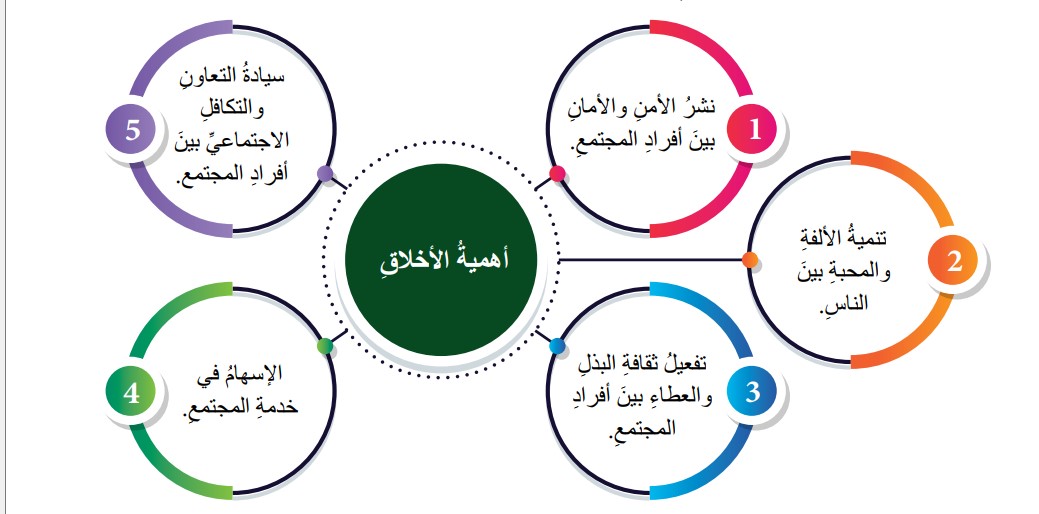

أخلاقيًا، لا يبحث التكاؤُن عن معيار أعلى يعلو على البشر، ولا عن قانون صلب يُفرَض عليهم، بل عن مسؤولية تنشأ من الاعتراف المتبادل. القيمة لا تُمنَح من فوق، بل تتكوّن بين الذوات عندما تعترف كل واحدة بحدودها وبحاجة وجودها إلى غيرها. حيث تنقطع العلاقة، تتحوّل الأخلاق إلى أداة ضبط أو عنف مقنّع.

وسياسيًا، يرفض التكاؤُن وهم الاستقرار القائم على القوة، أو التعايش القائم على كبت الصراع. المجتمع، في نظره، لا يُدار بمنطق المنتصر والمهزوم، بل يُبنى كفضاء تكويني يحوّل التعدّد من تهديد إلى طاقة إنتاج مشترك للمعنى والشرعية. الديمقراطية لا تُنقَذ بالقوانين وحدها، بل بإعادة تأسيس العلاقة بين المختلفين.

في العمق، التكاؤُن ليس دعوة مثالية ولا مشروعًا وعظيًا، بل حاجة وجودية في عالم ينهار لأن كل طرف فيه يريد أن يكون وحده، أو فوق الآخرين. هو محاولة لإعادة العالم إلى قابلية العيش، بإعادة الإنسان إلى معنى أن يكون مع غيره، لا عليه.

وباختصار غير شعاري:

التكاؤُن هو أن نكفّ عن بناء العالم بالقوة، ونبدأ بتكوينه بالعلاقة.

د.فريد جبور

ملخّص البحث

يتناول هذا البحث

مفهوم التكاؤُن بوصفه أصلًا فلسفيًا بنيويًا يُعاد من خلاله التفكير في الوجود، والمعرفة، والقيم، والسياسة، في عالم يشهد تآكل الإطلاقات التقليدية وتفاقم الأزمات المعاصرة. ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الأزمات الفكرية والأخلاقية والسياسية والبيئية الراهنة لا تعود إلى خلل تقني أو مؤسسي فحسب، بل إلى منطق فلسفي عميق يقوم على الجوهر الثابت، والبداية المطلقة، والفصل بين الذات والعالم، وينتهي إلى إغلاق المعنى وتبرير القوة.

يسعى البحث إلى تجاوز هذا المنطق عبر بلورة مفهوم التكاؤُن بوصفه أصلًا أنطولوجيًا سابقًا على الذات والموضوع، يجعل العلاقة شرط إمكان الوجود والمعرفة والقيمة معًا. فالوجود، في هذا الأفق، يُفهم بوصفه حركة دائرية مفتوحة، لا بداية مطلقة لها ولا نهاية مغلقة، يتكوّن فيها المعنى عبر التفاعل والعبور بالآخر لا عبر الانفصال عنه.

يعالج البحث هذا الإطار عبر ثلاثة فصول مترابطة. يركّز الفصل الأول على التأصيل الفلسفي للتكاؤُن، من خلال نقد منطق الجوهر والإطلاق، وإعادة بناء الأنطولوجيا، والإبستمولوجيا، والمعيار الأخلاقي على أساس علائقي تكويني. وينتقل الفصل الثاني إلى اختبار هذا الأصل في الواقع الاجتماعي والسياسي، محلّلًا قضايا التعدّد، والسلطة، والشرعية، والديمقراطية، والإصلاح، مبيّنًا أن الأزمات في هذه المجالات ناتجة عن انقطاع المسار التكاؤني للعلاقة. أما الفصل الثالث، فيستشرف آفاق التكاؤُن على مستوى المعرفة، والقيم، والسياسة العالمية، واستدامة العالم المشترك، وصولًا إلى بلورة أفق إنساني–كوني يجعل المسؤولية، والاعتراف، والاستمرار معايير بنيوية للفعل.

يخلص البحث إلى أن التكاؤُن لا يشكّل نظرية مغلقة أو منظومة معيارية جاهزة، بل إطارًا فلسفيًا مفتوحًا يعيد وصل الفكر بالمعنى، والمعرفة بالمسؤولية، والسياسة بالقيم، ويتيح إعادة بناء شروط العيش المشترك في عالم غير مكتمل. وبذلك، يقدّم البحث مساهمة فلسفية تسعى إلى استعادة إمكان المعنى والاستمرار، لا عبر إلغاء الأزمات، بل عبر إدراجها داخل حركة تكوينية تمنع تحوّلها إلى عبث أو عنف بنيوي.

د.فريد جبور

التكاؤُن الدائري بوصفه أصل الوجود والمعرفة والإصلاح:

(دراسة فلسفية–أنطولوجية–معيارية في بنية العالم والقيم ومستقبل الإنسان)

بقلم: الدكتور فريد جبور

التاريخ: 7 شباط 2026

المقدمة :

لم يعد العالم المعاصر قابلاً للفهم ضمن الأطر الفلسفية والمعرفية التي تفترض بدايةً مطلقة للأشياء أو نهايةً نهائية لمساراتها. فقد كشفت التحولات الكبرى في العلم والفكر، منذ مطلع القرن العشرين، أن الزمن ليس خطًا مستقيمًا، ولا المكان إطارًا محايدًا، ولا الوجود جوهرًا ثابتًا مكتملًا بذاته. بل تبيّن أن ما نسمّيه واقعًا إنما يتكوّن داخل حركة مستمرة، دائرية، متداخلة، لا تعرف الانقطاع ولا الاكتمال النهائي (1).

لقد قوضت الفيزياء المعاصرة، من النسبية العامة إلى ميكانيكا الكم، التصور الكلاسيكي للزمان والمكان بوصفهما مطلقين مستقلين عن الظواهر، وأثبتت أن الزمن ذاته يتشكل بالعلاقة مع الحركة والطاقة والمراقبة، وأن المكان ليس سوى شبكة علاقات دينامية تتغير بتغير ما تحتويه (2). وفي الاتجاه نفسه، بيّنت نظريات التعقيد والنظم أن الظواهر الكبرى—البيولوجية والاجتماعية والمعرفية—لا يمكن ردّها إلى أسباب خطية بسيطة، بل تنشأ من تفاعلات دائرية غير قابلة للاختزال (3).

على المستوى الفلسفي، كشف نقد الميتافيزيقا الكلاسيكية، من فلسفات الصيرورة إلى الظاهراتية والتأويل، أن التفكير في الوجود بوصفه جوهرًا ثابتًا أو ذاتًا مكتفية قد أدّى إلى اختزال العالم، وإقصاء العلاقة، وتحويل المعنى إلى شيء يُمتلك بدل أن يُعاش (4). فالوجود، وفق هذه المقاربات، ليس معطًى جاهزًا، بل حدثٌ يتكوّن، ومسارٌ ينفتح، وحركةٌ تعود إلى ذاتها عبر غيرها.

من هذا الأفق، تنطلق هذه الأطروحة من فرضية مركزية مفادها أن كل شيء يدور:

لا بداية مطلقة للزمن، ولا نهاية مغلقة له؛

لا مكان ثابتًا خارج الحركة؛

ولا معنى يُستنفَد في صيغة واحدة أو نظام نهائي.

إن الدائرة هنا ليست رمزًا شكليًا، بل بنية وجودية ومعرفية، حيث يتحقق الشيء من خلال علاقته، ويكتمل بالعودة إلى ذاته عبر الآخر، لا بالانفصال عنه (5).

في هذا السياق، يُطرح مفهوم التكاؤُن بوصفه أصلًا فلسفيًا سابقًا على الذات والموضوع، وعلى الفكر والواقع، وعلى الفرد والمجتمع. فالتكاؤُن لا يشير إلى تعايش بين كيانات مكتملة، ولا إلى تفاعل لاحق بين أطراف مستقلة، بل إلى البنية التكوينية التي بها تكون الكينونة ممكنة أصلًا. الذات لا تسبق العلاقة، والآخر ليس إضافة خارجية عليها، بل كلاهما يتكوّن داخل الحركة التكاؤنية نفسها (6).

كما أن المعرفة، في أفق التكاؤُن، لا يمكن فهمها كتمثيل محايد للواقع، ولا كحقيقة مكتملة تُختزن في العقل أو النص، بل بوصفها حدثًا تفاعليًا ينشأ عند تقاطع التجربة واللغة والسياق والآخر. وقد التقت في هذا المنظور كل من الإبستمولوجيا المعاصرة، وفلسفة اللغة، ونظرية النظم، على أن الحقيقة ليست امتلاكًا، بل مسار توليد وتصحيح دائم (7).

أما على الصعيد الأخلاقي والسياسي، فقد بيّنت التجربة التاريخية الحديثة أن تحويل القوة إلى معيار، أو الإطلاق إلى مرجعية مغلقة، يؤدي حتمًا إلى العنف، والإقصاء، وانهيار المعنى والديمقراطية معًا. في المقابل، يفتح التكاؤُن أفقًا معياريًا مختلفًا، لا يقوم على الفرض أو الهيمنة، بل على الاعتراف المتبادل والمسؤولية المشتركة، حيث تنشأ القيم من العلاقة الحيّة، لا من السلطة المفروضة (8).

وتذهب هذه الأطروحة إلى أن أزمة العالم المعاصر ليست أزمة نظم أو أدوات فحسب، بل أزمة أصل. فالإصلاحات الجزئية، القانونية أو المؤسسية، تفشل لأنها تعالج النتائج دون المساس بالبنية التكوينية للعلاقات. ومن ثم، فإن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا بالعودة إلى الأصل التكاؤني للوجود الإنساني، حيث يُعاد بناء المعنى، والقيم، والمؤسسات من الداخل لا من الخارج (9).

في هذا الإطار، يُعاد التفكير في مفهوم المطلق ذاته. فالمطلق، في فلسفة التكاؤُن، ليس كيانًا منغلقًا ولا نقطة نهاية، بل حضورًا دائمًا، مفتوحًا، حركيًا، موجودًا في كل شيء بوصفه جوهر الحركة والتجاوز والتكوُّن. إنه لا يُقفل، ولا يُحتكر، ولا يُستنفد في صيغة واحدة، بل يظل أفقًا مفتوحًا يكتمل في العلاقة لا خارجها (10).

إشكالية الأطروحة تتحدد، بناءً على ما تقدّم، بالسؤال الآتي:

هل يمكن تأسيس فلسفة شاملة للوجود والمعرفة والقيم والإصلاح، تنطلق من منطق دائري تكاؤني، يجعل العلاقة أصلًا، والحركة جوهرًا، والمطلق أفقًا مفتوحًا، بديلاً عن منطق الجوهر الثابت، والسببية الخطية، والمعيار القسري؟

ومن هذه الإشكالية تنبثق أسئلة البحث الفرعية التي ستعالجها الفصول الثلاثة للأطروحة، في مسار ينتقل من التأصيل النظري، إلى الواقع والتطبيق، وصولًا إلى النتائج المتوخاة واستشراف المستقبل.

الفصل الأوّل

التكاؤُن بوصفه أصلًا أنطولوجيًا ومعرفيًا ومعياريًا

تمهيد :

يشكّل هذا الفصل الأساس النظري الذي تقوم عليه الأطروحة بأكملها، إذ يسعى إلى إعادة بناء السؤال الفلسفي من جذره، قبل الانتقال إلى مستوياته الاجتماعية والسياسية والتطبيقية. فالأزمة التي يعالجها هذا البحث ليست أزمة مفهوم جزئي أو نظرية معزولة، بل أزمة منطق تفكير حكم الفلسفة والعلم والسياسة لقرون طويلة، وقام على افتراضات البدء المطلق، والجوهر الثابت، والسببية الخطية، والمعيار المغلق.

لقد أنتج هذا المنطق تصوّرًا للعالم بوصفه مجموعة كيانات مستقلة، يمكن فهمها عبر تحليل أجزائها، وضبطها عبر قوانين ثابتة، وإدارتها عبر سلطة مركزية للمعنى أو القرار. غير أن التحولات الكبرى في الفكر الإنساني، منذ أواخر القرن التاسع عشر، كشفت تدريجيًا حدود هذا التصوّر، وأظهرت أن ما يبدو ثابتًا ليس سوى حالة مؤقتة داخل حركة أعمق، وأن ما يُفهم بوصفه أصلًا نهائيًا ليس إلا نقطة داخل مسار دائري أشمل (7)(8).

من هنا، لا يهدف هذا الفصل إلى إضافة مفهوم جديد إلى ترسانة المفاهيم الفلسفية، بل إلى تحويل موقع السؤال نفسه: من سؤال «ما الشيء؟» إلى سؤال «كيف يتكوّن؟ وبأي علاقة يستمر؟». وفي هذا التحويل، يظهر مفهوم التكاؤُن لا بوصفه توصيفًا أخلاقيًا أو اجتماعيًا، بل بوصفه أصلًا أنطولوجيًا، تتفرّع عنه إمكانات المعرفة، والقيمة، والفعل.

سيتناول هذا الفصل أربعة مباحث مترابطة، تبدأ بنقد منطق الجوهر والبداية في الفلسفة الكلاسيكية والحديثة، وتنتقل إلى بلورة التكاؤُن بوصفه أصلًا أنطولوجيًا سابقًا على الذات والموضوع، ثم تعالج نتائجه المعرفية، وتنتهي بتأسيس إطاره المعياري ونقد منطق القوة والإطلاق. ويمثّل هذا المسار شرطًا لا غنى عنه لفهم الفصول اللاحقة، لأن كل انتقال إلى الواقع أو المستقبل دون هذا التأصيل يبقى عرضة للعودة إلى المنطق الذي تسعى الأطروحة إلى تجاوزه.

المبحث الأوّل: نقد منطق الجوهر والبداية في الفلسفة الكلاسيكية والحديثة :

قامت الميتافيزيقا الكلاسيكية، منذ أرسطو، على البحث عن الجوهر بوصفه ما يجعل الشيء هو ما هو، مستقلًا عن علاقاته وتحوّلاته (1). وقد أسّس هذا التصوّر لفكرة أن الوجود يتكوّن من كيانات ثابتة، تطرأ عليها الأعراض دون أن تمسّ حقيقتها. ورغم ما قدّمه هذا الإطار من قدرة تفسيرية في سياقه التاريخي، إلا أنه زرع في عمق التفكير الفلسفي افتراضًا سيظل فاعلًا قرونًا طويلة: افتراض أن الثبات أصل، وأن التغيّر عارض.

انتقل هذا المنطق، بصيغ مختلفة، إلى الفلسفة الحديثة، حيث أُعيد تأسيس الجوهر لا في العالم الخارجي فحسب، بل في الذات المفكّرة ذاتها. فقد جعلت الكوجيتو الديكارتية من الذات نقطة بدء يقينية، يُبنى عليها العالم والمعرفة (2). وهنا، لم يعد الجوهر خاصية للأشياء فقط، بل أصبح خاصية للذات التي تعرفها، ما عمّق الفصل بين الذات والموضوع، وبين الفكر والواقع.

وقد أدّى هذا الفصل إلى بناء نموذج معرفي يقوم على التمثيل: الذات تعرف الواقع عبر صور ذهنية، والمعرفة تُقاس بمدى مطابقة هذه الصور لما هو قائم في الخارج، وهو النموذج الذي ساد في الفلسفة النقدية والعلم الكلاسيكي (4). غير أن هذا النموذج، على ما أتاحه من تقدّم علمي وتقني، أفضى إلى مأزق فلسفي مزدوج: فمن جهة، جعل المعرفة فعل امتلاك، لا علاقة؛ ومن جهة أخرى، حوّل العالم إلى موضوع قابل للسيطرة، لا إلى مجال تكوّن مشترك.

مع تطوّر النقد الفلسفي في القرن التاسع عشر، بدأ هذا النموذج يتصدّع. فقد كشفت فلسفات الصيرورة، لا سيّما مع برغسون ووايتهيد، أن التغيّر ليس عرضًا طارئًا على الوجود، بل بنيته العميقة (7)(8). كما أظهرت الفلسفة الظاهراتية أن الوعي لا يوجد في فراغ، بل يتشكّل دائمًا في علاقة قصدية بالعالم (10)(11).

غير أن هذه التحولات، على أهميتها، ظلّت في كثير من الأحيان حبيسة منطق الإصلاح الجزئي للميتافيزيقا، لا تجاوزها من الجذر. فحتى حين جرى الاعتراف بالحركة، بقي السؤال عن الأصل يُطرح بصيغة خطية: من أين نبدأ؟ وما الغاية؟ وكأن الفكر عاجز عن التحرّر من وهم البداية المطلقة أو النهاية النهائية (5)(9).

في هذا السياق، تظهر الحاجة إلى قلب السؤال رأسًا على عقب. فبدل البحث عن أصل ثابت يسبق الحركة، يُطرح السؤال عن الأصل الذي هو حركة. وبدل افتراض ذات أو موضوع يسبقان العلاقة، يُعاد التفكير في العلاقة بوصفها ما يجعل الذات والموضوع ممكنين أصلًا. وهذا التحوّل هو ما يمهّد لظهور مفهوم التكاؤُن بوصفه بديلًا جذريًا لمنطق الجوهر (8)(12)(13).

إن نقد منطق الجوهر لا يعني إنكار الاستقرار أو الهوية، بل يعني إعادة فهمهما داخل الحركة. فالهوية ليست معطًى منجزًا، بل نتيجة مسار؛ والاستقرار ليس نقيض التغيّر، بل لحظة توازن داخله. ومن هنا، لا يعود الوجود شيئًا يُمتلك، بل مسارًا يُعاش، ولا يعود المعنى حقيقة تُغلَق، بل أفقًا يُعاد فتحه باستمرار (14)(15).

يخلص هذا المبحث إلى أن الميتافيزيقا القائمة على الجوهر والبداية المطلقة لم تعد قادرة على استيعاب تعقيد العالم المعاصر، لا على المستوى النظري ولا العملي، وأن تجاوز أزماتها لا يتم عبر تعديل أدواتها، بل عبر تحويل منطقها الأساسي، تمهيدًا للانتقال إلى المبحث الثاني، حيث يُبنى مفهوم التكاؤُن بوصفه أصلًا أنطولوجيًا متكاملًا.

المبحث الثاني: التكاؤُن بوصفه أصلًا أنطولوجيًا سابقًا على الذات والموضوع :

إذا كان المبحث الأوّل قد بيّن حدود منطق الجوهر والبداية المطلقة في الفلسفة الكلاسيكية والحديثة، فإن هذا المبحث ينتقل خطوةً أبعد، لا ليقترح تعديلًا على هذا المنطق، بل ليُعيد تحديد الأصل الأنطولوجي نفسه الذي يُفترض أنه يسبق الوجود والمعرفة والقيمة. فالسؤال لم يعد: ما هو الأصل؟ بل: كيف يكون الأصل أصلًا دون أن يتحوّل إلى نقطة إغلاق؟

لقد افترضت الميتافيزيقا التقليدية أن الأصل يجب أن يكون ثابتًا، سابقًا، ومكتفيًا بذاته، لكي يصلح أساسًا للفهم. غير أن هذا الافتراض يحمل تناقضًا داخليًا: فالأصل الذي يُفهم بوصفه ثابتًا لا يستطيع تفسير الحركة، والأصل الذي يُفهم بوصفه سابقًا لا يستطيع تفسير العلاقة، والأصل الذي يُفهم بوصفه مكتفيًا لا يستطيع تفسير التكوُّن. ومن هنا، يصبح الأصل—كما صاغته الميتافيزيقا—عائقًا أمام الفهم بدل أن يكون شرطًا له (1)(5).

في مقابل ذلك، تقترح فلسفات الصيرورة قلب هذا التصوّر، عبر اعتبار أن الأصل لا يسبق الحركة، بل يتحقّق فيها. فالوجود لا ينبثق من مبدأ خارج عنه، بل يتكوّن من داخله عبر علاقات متداخلة ومتكرّرة. وقد شكّل هذا التحوّل منعطفًا حاسمًا مع برغسون ووايتهيد، حيث لم تعد الصيرورة وصفًا ثانويًا للوجود، بل بنيته العميقة (7)(8).

غير أن فلسفة التكاؤُن لا تكتفي بتوصيف الصيرورة، بل تسعى إلى تحديد البنية التي تجعل الصيرورة ممكنة ومفهومة. فالصيرورة، إذا تُركت دون أصل مفهومي، قد تنقلب إلى فوضى أو نسبية مفرطة. ومن هنا، يقدَّم التكاؤُن بوصفه الأصل الذي ينظّم الحركة دون أن يُجمّدها، ويؤسّس العلاقة دون أن يحوّلها إلى جوهر ثابت.

التكاؤُن، بهذا المعنى، ليس تفاعلًا لاحقًا بين كيانين مستقلين، ولا تركيبًا بين عناصر قائمة سلفًا، بل الشرط الذي يجعل الكيان والعلاقة ممكنين معًا. فالذات لا تُعطى أولًا ثم تدخل في علاقة، والموضوع لا يوجد مستقلًا ثم يُدرَك، بل كلاهما يتكوّن داخل حقل علائقي سابق على أي تمييز لاحق (10)(11).

وقد أظهرت الظاهراتية بوضوح أن الوعي ليس ذاتًا منغلقة تواجه عالمًا خارجيًا، بل قصدية متجهة، لا تقوم إلا بتعلّقها بشيء آخر. غير أن التكاؤُن يذهب أبعد من القصدية، ليؤكد أن العلاقة نفسها ليست وظيفة للذات، بل أصلًا للكينونة. فالذات ليست مصدر العلاقة، بل أحد نتائجها (10)(14).

يكتسب هذا التحليل عمقًا إضافيًا في فلسفات الآخر، حيث لم يعد الآخر حدًّا خارجيًا للذات أو تهديدًا لهويتها، بل شرطًا لتكوّنها. فالذات التي تحاول أن تؤسّس نفسها في غياب الآخر تنقلب إلى ذات عنيفة، لأنها تنفي الشرط الذي جعل وجودها ممكنًا. غير أن فلسفة التكاؤُن لا تكتفي بأخلاقيات الاعتراف، بل تُؤسّس هذا المعطى على مستوى أنطولوجي: الآخر عنصر تكويني في بنية الوجود ذاته (12)(13).

من هنا، لا يعود ممكنًا التفكير في الوجود بوصفه مجموع ذوات مستقلة تتقاطع مصالحها عرضًا، بل بوصفه شبكة علاقات توليدية، حيث تتكوّن الهوية عبر العبور الدائم بالآخر. الهوية ليست نقيض الاختلاف، بل طريقه؛ وليست معطًى جاهزًا، بل مسار تكويني مفتوح (15)(26).

يتيح هذا التصوّر إعادة قراءة مفهوم المطلق ذاته. ففي الميتافيزيقا التقليدية، جرى فهم المطلق بوصفه كيانًا مكتملًا، خارج الزمن والعلاقة. أما في فلسفة التكاؤُن، فإن المطلق لا يُلغى، لكنه يُعاد فهمه بوصفه أفقًا حركيًا مفتوحًا، حاضرًا في كل عملية تكوّن دون أن يُختزل فيها. فالمطلق لا يُغلق الدائرة، بل يمنعها من التحوّل إلى انغلاق (8)(41).

بهذا المعنى، لا يكون المطلق نقيض النسبي، بل شرط انفتاحه. فالنسبي الذي لا ينفتح على أفق يتجاوز لحظته يتحوّل إلى اعتباط، والمطلق الذي لا يسكن الحركة يتحوّل إلى سلطة مغلقة. أما في منطق التكاؤُن، فيلتقي المطلق والنسبي داخل حركة دائرية تحفظ المعنى دون مصادرته (7)(14).

إن فهم التكاؤُن بوصفه أصلًا أنطولوجيًا يسمح بإعادة بناء مفاهيم مركزية في الفلسفة:

فالحرية لا تُفهم كقدرة ذات مكتفية على الاختيار، بل كإمكان ناشئ داخل علاقة؛

والمسؤولية لا تُفهم كامتثال لقانون خارجي، بل كنتيجة الاعتراف بأن الوجود مشترك؛

والحقيقة لا تُفهم كامتلاك، بل كمسار توليد وتصحيح داخل علاقة حيّة (18)(19).

يخلص هذا المبحث إلى أن التكاؤُن ليس مفهومًا إضافيًا يُدرَج في نسق قائم، بل تحوّل في مستوى السؤال الأنطولوجي نفسه. إنه انتقال من البحث عن أساس ثابت إلى فهم الأصل بوصفه حركة توليدية، ومن منطق الفصل إلى منطق العلاقة، ومن وهم الاكتمال إلى أفق الاستمرار.

ويمهّد هذا التأسيس للانتقال، في المبحث الثالث من الفصل الأوّل، إلى دراسة النتائج المعرفية لهذا الأصل التكاؤني، حيث يُعاد بناء مفهوم المعرفة والحقيقة خارج منطق التمثيل والامتلاك، وضمن أفق علائقي مفتوح.

المبحث الثاني: التكاؤُن بوصفه أصلًا أنطولوجيًا سابقًا على الذات والموضوع:

إذا كان المبحث الأوّل قد بيّن حدود منطق الجوهر والبداية المطلقة في الفلسفة الكلاسيكية والحديثة، فإن هذا المبحث ينتقل خطوةً أبعد، لا ليقترح تعديلًا على هذا المنطق، بل ليُعيد تحديد الأصل الأنطولوجي نفسه الذي يُفترض أنه يسبق الوجود والمعرفة والقيمة. فالسؤال لم يعد: ما هو الأصل؟ بل: كيف يكون الأصل أصلًا دون أن يتحوّل إلى نقطة إغلاق؟

لقد افترضت الميتافيزيقا التقليدية أن الأصل يجب أن يكون ثابتًا، سابقًا، ومكتفيًا بذاته، لكي يصلح أساسًا للفهم. غير أن هذا الافتراض يحمل تناقضًا داخليًا: فالأصل الذي يُفهم بوصفه ثابتًا لا يستطيع تفسير الحركة، والأصل الذي يُفهم بوصفه سابقًا لا يستطيع تفسير العلاقة، والأصل الذي يُفهم بوصفه مكتفيًا لا يستطيع تفسير التكوُّن. ومن هنا، يصبح الأصل—كما صاغته الميتافيزيقا—عائقًا أمام الفهم بدل أن يكون شرطًا له (1)(5).

في مقابل ذلك، تقترح فلسفات الصيرورة قلب هذا التصوّر، عبر اعتبار أن الأصل لا يسبق الحركة، بل يتحقّق فيها. فالوجود لا ينبثق من مبدأ خارج عنه، بل يتكوّن من داخله عبر علاقات متداخلة ومتكرّرة. وقد شكّل هذا التحوّل منعطفًا حاسمًا مع برغسون ووايتهيد، حيث لم تعد الصيرورة وصفًا ثانويًا للوجود، بل بنيته العميقة (7)(8).

غير أن فلسفة التكاؤُن لا تكتفي بتوصيف الصيرورة، بل تسعى إلى تحديد البنية التي تجعل الصيرورة ممكنة ومفهومة. فالصيرورة، إذا تُركت دون أصل مفهومي، قد تنقلب إلى فوضى أو نسبية مفرطة. ومن هنا، يقدَّم التكاؤُن بوصفه الأصل الذي ينظّم الحركة دون أن يُجمّدها، ويؤسّس العلاقة دون أن يحوّلها إلى جوهر ثابت.

التكاؤُن، بهذا المعنى، ليس تفاعلًا لاحقًا بين كيانين مستقلين، ولا تركيبًا بين عناصر قائمة سلفًا، بل الشرط الذي يجعل الكيان والعلاقة ممكنين معًا. فالذات لا تُعطى أولًا ثم تدخل في علاقة، والموضوع لا يوجد مستقلًا ثم يُدرَك، بل كلاهما يتكوّن داخل حقل علائقي سابق على أي تمييز لاحق (10)(11).

وقد أظهرت الظاهراتية بوضوح أن الوعي ليس ذاتًا منغلقة تواجه عالمًا خارجيًا، بل قصدية متجهة، لا تقوم إلا بتعلّقها بشيء آخر. غير أن التكاؤُن يذهب أبعد من القصدية، ليؤكد أن العلاقة نفسها ليست وظيفة للذات، بل أصلًا للكينونة. فالذات ليست مصدر العلاقة، بل أحد نتائجها (10)(14).

يكتسب هذا التحليل عمقًا إضافيًا في فلسفات الآخر، حيث لم يعد الآخر حدًّا خارجيًا للذات أو تهديدًا لهويتها، بل شرطًا لتكوّنها. فالذات التي تحاول أن تؤسّس نفسها في غياب الآخر تنقلب إلى ذات عنيفة، لأنها تنفي الشرط الذي جعل وجودها ممكنًا. غير أن فلسفة التكاؤُن لا تكتفي بأخلاقيات الاعتراف، بل تُؤسّس هذا المعطى على مستوى أنطولوجي: الآخر عنصر تكويني في بنية الوجود ذاته (12)(13).

من هنا، لا يعود ممكنًا التفكير في الوجود بوصفه مجموع ذوات مستقلة تتقاطع مصالحها عرضًا، بل بوصفه شبكة علاقات توليدية، حيث تتكوّن الهوية عبر العبور الدائم بالآخر. الهوية ليست نقيض الاختلاف، بل طريقه؛ وليست معطًى جاهزًا، بل مسار تكويني مفتوح (15)(26).

يتيح هذا التصوّر إعادة قراءة مفهوم المطلق ذاته. ففي الميتافيزيقا التقليدية، جرى فهم المطلق بوصفه كيانًا مكتملًا، خارج الزمن والعلاقة. أما في فلسفة التكاؤُن، فإن المطلق لا يُلغى، لكنه يُعاد فهمه بوصفه أفقًا حركيًا مفتوحًا، حاضرًا في كل عملية تكوّن دون أن يُختزل فيها. فالمطلق لا يُغلق الدائرة، بل يمنعها من التحوّل إلى انغلاق (8)(41).

بهذا المعنى، لا يكون المطلق نقيض النسبي، بل شرط انفتاحه. فالنسبي الذي لا ينفتح على أفق يتجاوز لحظته يتحوّل إلى اعتباط، والمطلق الذي لا يسكن الحركة يتحوّل إلى سلطة مغلقة. أما في منطق التكاؤُن، فيلتقي المطلق والنسبي داخل حركة دائرية تحفظ المعنى دون مصادرته (7)(14).

إن فهم التكاؤُن بوصفه أصلًا أنطولوجيًا يسمح بإعادة بناء مفاهيم مركزية في الفلسفة:

فالحرية لا تُفهم كقدرة ذات مكتفية على الاختيار، بل كإمكان ناشئ داخل علاقة؛

والمسؤولية لا تُفهم كامتثال لقانون خارجي، بل كنتيجة الاعتراف بأن الوجود مشترك؛

والحقيقة لا تُفهم كامتلاك، بل كمسار توليد وتصحيح داخل علاقة حيّة (18)(19).

يخلص هذا المبحث إلى أن التكاؤُن ليس مفهومًا إضافيًا يُدرَج في نسق قائم، بل تحوّل في مستوى السؤال الأنطولوجي نفسه. إنه انتقال من البحث عن أساس ثابت إلى فهم الأصل بوصفه حركة توليدية، ومن منطق الفصل إلى منطق العلاقة، ومن وهم الاكتمال إلى أفق الاستمرار.

ويمهّد هذا التأسيس للانتقال، في المبحث الثالث من الفصل الأوّل، إلى دراسة النتائج المعرفية لهذا الأصل التكاؤني، حيث يُعاد بناء مفهوم المعرفة والحقيقة خارج منطق التمثيل والامتلاك، وضمن أفق علائقي مفتوح.

المبحث الرابع: الإطار المعياري للتكاؤُن – إعادة تأسيس القيم ونقد منطق القوة والإطلاق :

إذا كان المبحث الثالث قد أعاد بناء المعرفة خارج منطق التمثيل والامتلاك، فإن هذا المبحث يشتغل على النتيجة الحاسمة التي تترتّب على ذلك: إعادة تأسيس المعيار. فالمعيارية ليست حقلًا منفصلًا عن الأنطولوجيا والمعرفة، بل هي الامتحان العملي لأي تصور فلسفي للوجود. وكل خلل في فهم الأصل أو المعرفة ينعكس مباشرة على مفهوم القيمة، وعلى طبيعة الفعل الأخلاقي والسياسي.

قامت المعيارية الكلاسيكية، في معظم صيغها، على افتراض وجود معيار أعلى، ثابت، مفارق للعلاقة الإنسانية، يُستدعى لضبط الفعل وتقييمه (1)(4). وقد اتخذ هذا المعيار أشكالًا متعددة:ي عقلًا كونيًا، أو طبيعة إنسانية ثابتة، أو قانونًا أخلاقيًا مطلقًا. غير أن هذا التصور، على الرغم من طابعه العقلاني الظاهري، أسّس في العمق لمنطق الإغلاق، لأن المعيار المفارق ينهي السؤال بدل أن يحمله، ويحوّل القيمة إلى سلطة تُفرض من خارج التجربة.

مع الفلسفة الحديثة، لم يختفِ هذا المنطق، بل أُعيد إنتاجه بصيغش جديدة. فحين جرى فصل المعيار عن الوجود الملموس، تحوّلت الأخلاق إلى منظومة قواعد، وتحولت السياسة إلى تقنية حكم، وتحولت الشرعية إلى مسألة إجراء أو قوة. وقد أظهرت التجربة التاريخية أن هذا الفصل يؤدي إمّا إلى أخلاق شكلية بلا روح، أو إلى واقعية سياسية تُبرّر العنف باسم الضرورة (16)(22)(23).

في مقابل هذا المسار، يقدّم التكاؤُن أساسًا معياريًا مختلفًا جذريًا. فالقيمة، في أفق تكاؤني، لا تُفهم بوصفها مبدأ جاهزًا يُطبَّق، بل بوصفها نتيجة علاقة تكوينية. ليست القيمة سابقة على الفعل، بل تتكوّن داخله، بقدر ما يحافظ الفعل على العلاقة التي جعلته ممكنًا. ومن هنا، لا يكون السؤال الأخلاقي: ما القاعدة؟ بل: أي فعل يحفظ التكوُّن، وأي فعل يقطعه؟ (7)(8).

هذا التحوّل يعيد وصل الأخلاق بالأنطولوجيا. فإذا كان الوجود ذاته علاقة وحركة، فإن القيمة لا يمكن أن تكون ثابتة أو مغلقة. فالقيمة التي تدّعي الاكتمال تُنهي الحركة الأخلاقية، وتتحوّل إلى أداة إقصاء. أما القيمة التكاؤنية، فتبقى مفتوحة، قابلة للمراجعة، لكنها غير اعتباطية، لأنها تستمد معيارها من الحفاظ على العلاقة لا من نفيها (14)(15).

ينعكس هذا الفهم مباشرة على مفهوم المسؤولية. فالمسؤولية لا تُفهم هنا كامتثال لقانون خارجي أو خوف من عقوبة، بل كوعي بأن الفعل يؤثّر في شبكة علاقات يتكوّن داخلها الوجود المشترك. المسؤولية، بهذا المعنى، ليست عبئًا إضافيًا، بل شرطًا للحرية ذاتها، لأن الحرية التي تنفي أثرها في الآخر تتحوّل إلى عنف مقنّع (18)(26).

كما يسمح هذا المنظور بإعادة قراءة مفهوم العدالة. فالعدالة، في منطق معياري تقليدي، تُفهم كإعطاء كل ذي حق حقه وفق قاعدة عامة. أما في أفق تكاؤني، فتُفهم العدالة بوصفها استمرارية العلاقة على نحو غير إقصائي. فحيث تُكسر العلاقة باسم المساواة الشكلية أو القانون المجرّد، تُنتَج مظالم جديدة، ولو بدا النظام منضبطًا (20)(28).

يتجلّى هذا التحليل بوضوح في المجال السياسي. فحين تُفصل السياسة عن الأصل المعياري للعلاقة، تتحوّل إلى صراع على القوة أو على احتكار الشرعية. وقد بيّنت الفلسفة السياسية النقدية أن منطق القوة ليس نقيض الأخلاق، بل نتيجة غيابها البنيوي. فالقوة تُستدعى حين تعجز العلاقة عن إنتاجيب شرعية مشتركة (22)(25).

في أفق التكاؤُن، لا تُلغى السياسة ولا السلطة، بل يُعاد تحديد معناهما. فالسلطة لا تُفهم كقدرة على الإكراه، بل كوظيفة مؤقتة داخل مسار تكويني أوسع. والشرعية لا تُستمد من التفويض الشكلي أو السيطرة الفعلية، بل من قدرة السلطة على حفظ العلاقة الاجتماعية حيّة ومفتوحة (18)(19).

كما يتيح هذا المنظور نقد منطق الإطلاق، سواء اتخذ صيغة دينية، أيديولوجية، أو عقلانية صلبة. فالإطلاق، حين يُفهم كامتلاك للحقيقة أو للقيمة النهائية، يتحوّل إلى عنف بنيوي، لأنه ينفي إمكان التكوُّن. أما في فلسفة التكاؤُن، فإن المطلق—إن جاز التعبير—لا يُلغى، بل يُعاد فهمه بوصفه أفقًا مفتوحًا يحفظ المعنى دون أن يُقفل (8)(41).

بهذا المعنى، لا يعود المطلق نقيض النسبي، بل شرط انفتاحه. فالنسبي الذي لا ينفتح على أفق يتجاوز لحظته ينقلب إلى فوضى، والمطلق الذي لا يسكن العلاقة ينقلب إلى سلطة. أما التكاؤُن، فيحفظ التوتر الخلّاق بينهما، ويمنع تحوّل القيم إلى أدوات هيمنة أو إلى فراغ معياري (7)(14).

يخلص هذا المبحث إلى أن الإطار المعياري للتكاؤُن لا يقدّم منظومة أخلاقية مغلقة، بل بوصلة فلسفية تُوجّه الفعل دون أن تُلغيه، وتحفظ المعنى دون أن تُصادره. وبذلك، لا يكون التكاؤُن مجرد مفهوم وصفي، بل مبدأ معياري بنيوي، يعيد تأسيس الأخلاق والسياسة على قاعدة العلاقة التكوينية، لا على منطق القوة أو الإطلاق.

ويمهّد هذا التأسيس لإغلاق الفصل الأوّل بخاتمة تركيبية، تبيّن وحدة المباحث الأربعة، وتفتح الانتقال المنهجي إلى الفصل الثاني، حيث يُختبَر هذا الإطار في الواقع الاجتماعي والسياسي.

خاتمة الفصل الأوّل :

يكون هذا الفصل قد أنجز مهمته التأسيسية حين أعاد مساءلة الأصل الذي حكم التفكير الفلسفي في الوجود والمعرفة والقيم عبر قرون طويلة. فقد تبيّن أن الأزمة التي يعانيها الفكر المعاصر لا تعود إلى نقص في المفاهيم أو الأدوات، بل إلى منطق أنطولوجي ومعرفي معياري قام على افتراض الجوهر الثابت، والبداية المطلقة، والفصل بين الذات والعالم، وانتهى—في صِيَغه النظرية والتاريخية—إلى إغلاق المعنى وتبرير القوة (1)(2)(4).

أظهر المبحث الأوّل أن منطق الجوهر، على الرغم من دوره التأسيسي في تاريخ الفلسفة، بات عاجزًا عن استيعاب الطابع الدينامي للعالم المعاصر. فالثبات الذي اعتُبر أصلًا تبيّن أنه حالة مؤقتة داخل حركة أعمق، وأن البحث عن بداية مطلقة أو غاية نهائية ليس سوى تعبير عن قلق فكري أمام عدم الاكتمال البنيوي للوجود (1)(7). ومن هنا، لم يعد ممكنًا معالجة هذا العجز عبر إصلاح جزئي للميتافيزيقا، بل عبر تحويل منطقها الأساسي.

وانطلاقًا من هذا النقد، بلور المبحث الثاني مفهوم التكاؤُن بوصفه أصلًا أنطولوجيًا مغايرًا، لا يسبق الحركة بل يتحقّق فيها، ولا يفترض ذاتًا أو موضوعًا مكتملين، بل يجعل العلاقة شرط إمكانهما معًا. فالتكاؤُن لا يُضاف إلى الوجود، بل يكشف بنيته العميقة بوصفه شبكة علاقات توليدية، تتكوّن فيها الهوية عبر العبور بالآخر لا بالانفصال عنه (8)(10)(12).

وقد سمح هذا التأسيس الأنطولوجي، في المبحث الثالث، بإعادة بناء المعرفة خارج منطق التمثيل والامتلاك. فالمعرفة لم تعد تُفهم كصورة تعكس واقعًا مستقلًا، بل كحدث علائقي يتكوّن داخل مسار تفاعلي مفتوح. الحقيقة، في هذا الأفق، ليست يقينًا نهائيًا، بل استقرارًا مؤقتًا داخل حركة تصحيح مستمرة، والموضوعية ليست إقصاءً للذات، بل وعيًا بشروط العلاقة التي تجعل الفهم ممكنًا (14)(15)(32).

أما المبحث الرابع، فقد بيّن أن هذه التحولات الأنطولوجية والمعرفية تفضي بالضرورة إلى إعادة تأسيس المعيار. فالقيم لا يمكن أن تُفهم كإطلاقات مفارقة أو قواعد جاهزة، بل كنتاج علاقة تكوينية تُختبَر في الفعل. ومن هنا، جرى نقد منطق القوة والإطلاق بوصفه نتيجة لانقطاع العلاقة، لا بوصفه ضرورة سياسية أو أخلاقية. فالشرعية لا تُنتَج بالقسر ولا بالإجراء وحده، بل بقدرة الفعل على حفظ العلاقة الاجتماعية حيّة ومفتوحة (18)(22)(25).

يتّضح، من خلال تضافر هذه المباحث الأربعة، أن التكاؤُن لا يشكّل مفهومًا جزئيًا أو أطروحة قطاعية، بل إطارًا فلسفيًا بنيويًا يعيد تنظيم العلاقة بين الوجود والمعرفة والقيمة. إنه لا يعد بإزالة التوترات أو إنهاء الصراعات، بل بإعادة إدراجها داخل حركة تكوينية تمنع تحوّلها إلى عنف إقصائي أو إلى انغلاق معياري (7)(14).

وبهذا المعنى، يخلص الفصل الأوّل إلى أن أزمة العالم المعاصر ليست أزمة أدوات أو نظم فحسب، بل أزمة أصل: أصل فهم الوجود، وأصل إنتاج المعنى، وأصل بناء الشرعية. ولا يمكن لأي انتقال إلى الواقع الاجتماعي أو السياسي أن يكون مثمرًا ما لم يستند إلى هذا التحوّل الجذري في المنطق الفلسفي.

من هنا، يفتح هذا الفصل الطريق أمام الفصل الثاني، الذي سينتقل من مستوى التأصيل النظري إلى مستوى الواقع والتطبيق، لا بوصفه حقلًا منفصلًا عن الفلسفة، بل بوصفه المجال الذي تُختبَر فيه صدقية هذا الأصل التكاؤني: في الاجتماع، والسلطة، والديمقراطية، والإصلاح. فالتكاؤُŕن، إن لم يُمتحن في الواقع، يبقى وعدًا نظريًا؛ وإن أُسيء تطبيقه، يعود منطق الجوهر والقوة في صيغة جديدة.

الفصل الثاني

التكاؤُن في الواقع والتطبيق: من التأصيل الفلسفي إلى الاجتماع والسياسة

تمهيد:

بعد أن أنجز الفصل الأوّل مهمته التأسيسية عبر إعادة بناء الأصل الأنطولوجي والمعرفي والمعياري على قاعدة التكاؤُن، يصبح الانتقال إلى الواقع ضرورة منهجية لا خيارًا إضافيًا. فالفلسفة التي لا تُختبَر في الاجتماع والسياسة والمؤسسات تظل مهدّدة بالانغلاق النظري، مهما بلغت درجة اتساقها الداخلي. غير أن هذا الانتقال لا يعني مغادرة الفلسفة إلى مجال تطبيقي منفصل، بل يعني فحص كيفية تَشَكُّل الواقع نفسه وفق منطق فلسفي ضمني، غالبًا ما يبقى غير مفكَّر فيه.

لقد أظهر الفصل الأوّل أن أزمة العالم المعاصر هي أزمة أصل: أصل فهم الوجود، وأصل إنتاج المعنى، وأصل بناء القيمة. ومن ثم، فإن الظواهر الاجتماعية والسياسية—من الانقسام المجتمعي، إلى أزمة الشرعية، إلى هشاشة الديمقراطية—لا يمكن قراءتها بوصفها اختلالات إجرائية أو أخطاء تدبيرية فحسب، بل بوصفها نتائج مباشرة لانقطاع المسار التكاؤني للعلاقة (7)(14).

ينطلق هذا الفصل من فرضية مفادها أن الواقع الاجتماعي ليس معطًى محايدًا أو طبيعيًا، بل بناء تاريخي يتكوّن وفق منطق العلاقة الذي يحكمه. فحين يُبنى الاجتماع على منطق الجوهر والهوية المغلقة، يتحوّل الاختلاف إلى صراع، وحين يُبنى على منطق القوة، تتحوّل الدولة إلى جهاز ضبط، وحين تُختزل الديمقراطية إلى إجراء، تفقد قدرتها على إنتاج المعنى والانتماء (16)(18).

وعليه، لا يسعى هذا الفصل إلى “تطبيق” فلسفة التكاؤُن على الواقع، بل إلى إعادة قراءة الواقع في ضوء هذا الأصل، للكشف عن مواضع الانقطاع فيه، وعن إمكانات إعادة التكوين التي يفتحها المنطق التكاؤني. وسينتظم هذا التحليل عبر أربعة مباحث مترابطة: يبدأ الأوّل بنقد مفهوم التعايش في الاجتماع التعدّدي، ثم ينتقل إلى السلطة والشرعية، فإلى الديمقراطية، وينتهي بمسألة الإصلاح بوصفه عودة إلى الأصل لا معالجة للنتائج.

المبحث الأوّل: من التعايش إلى التكاؤُن – نقد بنية الاجتماع التعدّدي :

يُعدّ مفهوم التعايش من أكثر المفاهيم حضورًا في الخطاب السياسي والاجتماعي المعاصر، ولا سيّما في المجتمعات المتعدّدة دينيًا أو ثقافيًا أو إثنيًا. غير أن هذا الحضور الكثيف يخفي التباسًا بنيويًا عميقًا، إذ يُستعمل التعايش غالبًا بوصفه حلًا نهائيًا لمشكلة الاختلاف، في حين أنه لا يتجاوز، في كثير من تجاربه التاريخية، كونه إدارة مؤقتة للتوتر لا معالجة لأصله (16).

يقوم التعايش، في صيغته الشائعة، على افتراض ضمني مفاده أن الجماعات يمكن أن تبقى مكتفية بذاتها، محتفظة بهوياتها المغلقة وسردياتها الخاصة، على أن يُنظَّم حضورها المشترك عبر قواعد قانونية أو توازنات سياسية. غير أن هذا الافتراض يتجاهل حقيقة أساسية: الاجتماع لا يقوم بالتجاور، بل بالتكوُّن. فحيث لا تُنتَج علاقة حيّة، يبقى المجتمع مجرد تجميع هشّ لوحدات منفصلة، سرعان ما يتحوّل الاختلاف فيه إلى صراع عند أول اختلال في موازين القوة (20)(28).

وقد بيّنت دراسات الاجتماع السياسي أن نماذج التعايش القائمة على تقاسم السلطة أو على تحييد الاختلاف دون دمجه في إنتاج المعنى والقرار، تؤدي إلى تجميد الانقسامات بدل تجاوزها. فالهويات التي لا تدخل في مسار تكويني مشترك تبقى كامنة، وتعود لتفرض نفسها بوصفها وحدات متناحرة كلما ضعفت الدولة أو تراجعت قدرتها على الضبط (30)(49).

في مقابل هذا النموذج، يطرح التكاؤُن تصورًا مختلفًا جذريًا للاجتماع التعدّدي. فالمجتمع، في أفق تكاؤني، لا يتكوّن من وحدات مكتملة تتعايش تحت سقف واحد، بل من علاقات توليدية تُنتج هوية مشتركة دون أن تلغي التعدّد. فالاختلاف لا يُدار من الخارج، بل يدخل في صلب عملية التكوُّن الاجتماعي نفسها، بوصفه شرطًا لإنتاج المعنى لا تهديدًا ينبغي تحييده (13)(26).

يقتضي هذا التحوّل إعادة تعريف مفهوم الهوية الجماعية. فالهوية، في منطق التعايش، تُفهم كجوهر ينبغي حمايته من الاختلاط، أما في منطق التكاؤُن فتُفهم كمسار يتشكّل عبر العلاقة. فالانتماء لا يسبق المشترك، بل يتكوّن داخله، وكل هوية تحاول تثبيت ذاتها خارج العلاقة تنقلب إلى أداة إقصاء، مهما كانت نواياها (15)(58).

كما يسمح هذا المنظور بإعادة قراءة مفهوم السلم الأهلي. فالسلم لا يُختزل إلى غياب العنف، بل يُفهم بوصفه حيوية العلاقة الاجتماعية وقدرتها على استيعاب التوتر داخل مسار مشترك. فالسلم الذي يقوم على الكبت أو على الخوف من الانفجار ليس سلمًا مستدامًا، بل هدنة هشة تُراكم شروط الانفجار المؤجَّل (47)(50).

يتجلّى هذا التحليل بوضوح في المجتمعات الخارجة من نزاعات أهلية، حيث تُظهر التجارب المقارنة أن التسويات السياسية التي تُبقي الجماعات في مواقعها المغلقة، حتى وإن نجحت في وقف العنف، تفشل في بناء مجتمع سياسي فعلي. فما لم يدخل في التكوُّن يعود في صيغة صراع، لأن الأصل الذي ولّد الانقسام لم يُمسّ (18)(29).

من هنا، لا يكون الانتقال من التعايش إلى التكاؤُن خيارًا أخلاقيًا أو خطابًا مثاليًا، بل ضرورة بنيوية لبقاء الاجتماع ذاته. فالمجتمع الذي لا يعيد إنتاج نفسه عبر علاقات حيّة ومنفتحة يتحوّل تدريجيًا إلى بنية ضبط، وتفقد الدولة معناها بوصفها إطارًا للعيش المشترك، لتغدو جهازًا لإدارة الانقسام (16)(19).

يخلص هذا المبحث إلى أن نقد التعايش ليس رفضًا للسلم أو للتعدّد، بل رفضًا لتحويلهما إلى صيغ جامدة تُقفل الحركة الاجتماعية. فالتكاؤُن لا يلغي الاختلاف، بل يمنحه مكانه البنيوي داخل عملية إنتاج المشترك. وبهذا، يمهّد هذا التحليل للانتقال، في المبحث الثاني من الفصل الثاني، إلى مسألة السلطة والشرعية، حيث يُختبَر منطق التكاؤُن في قلب البنية السياسية ذاتها.

المبحث الثاني: السلطة والشرعية في أفق التكاؤُن – تفكيك منطق القوة والسيادة :

إذا كان المبحث الأوّل قد كشف حدود مفهوم التعايش بوصفه إدارة للاختلاف، فإن هذا المبحث ينتقل إلى قلب الإشكالية السياسية: السلطة والشرعية. فالعلاقة بين المجتمع والسلطة هي المجال الذي تظهر فيه بوضوح نتائج المنطق الأنطولوجي والمعياري الذي يحكم الاجتماع. وكل تصور للسلطة يفترض، صراحة أو ضمنًا، تصورًا للعلاقة بين الإنسان والمعنى، وبين القوة والقيمة.

قامت النظريات السياسية الكلاسيكية والحديثة، على اختلافس منطلقاتها، على ربط الشرعية بالسيادة. فالسلطة تُعدّ مشروعة بقدر ما تمتلك حق القرار النهائي، سواء استُمدّ هذا الحق من الإرادة الإلهية، أو من العقد الاجتماعي، أو من الإرادة العامة (16)(22). غير أن هذا التصور، على الرغم من اختلاف صِيَغه، يشترك في افتراض مركزي: أن الشرعية تُنتَج من أعلى،#× وأن العلاقة السياسية تُبنى انطلاقًا من مركز قرار يحتكر المعنى والقوة.

وقد أظهر التحليل الفلسفي والسياسي أن هذا الافتراض يحمل في ذاته تناقضًا بنيويًا. فالسلطة التي تستمد شرعيتها من ذاتها أو من تفويض شكلي سرعان ما تنفصل عن المجتمع، وتلجأ إلى القوة لتعويض غياب العلاقة. وهنا، تتحوّل القوة من وسيلة استثنائية إلى معيار فعلي للحكم، ويُعاد تعريف السياسة بوصفها إدارة للإكراه لا فضاءً للمعنى المشترك (22)(23).

في مقابل هذا المنطق، يتيح التكاؤُن إعادة بناء مفهوم السلطة من جذره. فالسلطة، في أفق تكاؤني، لا تُفهم بوصفها قدرة على الإخضاع، بل بوصفها وظيفة علائقية تنشأ داخل مسار تكويني مشترك. ليست السلطة ما يُمارَس على المجتمع، بل ما ينبثق من داخله حين يشارك الفاعلون في إنتاج المعنى والقرار. ومن هنا، لا تكون الشرعية صفة تُضاف إلى السلطة، بل نتيجة علاقتها الحيّة بالمجتمع (18)(19).

يستند هذا التحول إلى إعادة تعريف السياسة بوصفها فعل علاقة لا تقنية حكم. فالسياسة، في منطق القوة، تُختزل إلى صراع على السيطرة أو على الموارد. أما في منطق التكاؤُن، فتُفهم بوصفها عملية مستمرة لإنتاج المشترك، حيث تُدار الاختلافات داخل علاقة مفتوحة، لا عبر إقصائها أو قمعها (16)(50).

يتجلّى هذا الفرق بوضوح في الأزمات السياسية المعاصرة، حيث تفقد الأنظمة قدرتها على إنتاج المعنى، حتى وإن حافظت على السيطرة الإجرائية. وقد أظهرت دراسات الاجتماع السياسي أن الاعتماد المتزايد على الأمن والقوة هو مؤشر على أزمة شرعية، لا على استقرار. فحيث تضعف العلاقة، تتضخّم أدوات الإكراه، ويتحوّل النظام السياسي إلى بنية ضبط، لا إلى إطار عيش مشترك (23)(47).

في أفق التكاؤُن، يُعاد التفكير في مفهوم السيادة ذاته. فالسيادة لا تُلغى، لكنها تُفكَّك بوصفها ادّعاءً بالإطلاق. تصبح السيادة وظيفة موزّعة داخل شبكة علاقات، لا مركزًا متعاليًا يحتكر القرار. وهذا التحوّل لا يُضعف الدولة، بل يعيد لها معناها بوصفها وسيطًا لتوليد الشرعية، لا جهازًا لفرضها (19)(28).

كما يسمح هذا المنظور بإعادة تعريف مفهوم الأمن. فالأمن، في منطق القوة، يُفهم بوصفه قدرة على الردع والضبط. أما في أفق تكاؤني، فيُفهم بوصفه استقرارًا علائقيًا نابعًا من الثقة والمشاركة. وكل نظام يسعى إلى تحقيق الأمن عبر القوة وحدها يُنتج، في الواقع، هشاشة مضاعفة، لأنه يعالج الأعراض ويترك الأصل دون مساس (41)(45).

ينعكس هذا التحليل أيضًا على مفهوم الشرعية الديمقراطية. فالشرعية لا تُختزل إلى نتائج انتخابية أو إجراءات قانونية، بل تُقاس بقدرة النظام على إدماج الفاعلين الاجتماعيين في مسار القرار، وعلى إبقاء المجال العمومي مفتوحًا للنقاش والنقد. وحين يُغلق هذا المجال، ولو باسم الاستقرار، تتآكل الديمقراطية من داخلها (18)(49).

من هنا، لا يكون الصراع بين السلطة والمجتمع حادثًا عرضيًا، بل علامة على انقطاع المسار التكاؤني للعلاقة السياسية. فحين تُقصى الجماعات أو الأفراد عن إنتاج المعنى السياسي، يبحثون عن بدائل خارج الإطار المؤسسي، ما يفتح الباب أمام العنف أو التفكك. واللجوء إلى القوة، في هذه الحالة، لا يحلّ الأزمة، بل يؤجّلها ويعمّقها (25)(30).

يخلص هذا المبحث إلى أن إعادة بناء السلطة والشرعية خارج منطق القوة والسيادة المغلقة تشكّل شرطًا أساسيًا لأي إصلاح سياسي حقيقي. فالشرعية، في أفق التكاؤُن، ليست امتلاكًا ولا تفويضًا نهائيًا، بل علاقة حيّة تُعاد صياغتها باستمرار. وحيث لا تُستعاد هذه العلاقة، تبقى السياسة إدارة أزمات، لا فعل معنى.

ويمهّد هذا التحليل للانتقال، في المبحث الثالث من الفصل الثاني، إلى دراسة الديمقراطية بوصفها عملية تكاؤنية مفتوحة، حيث يُختبَر هذا المنطق في قلب النظام الديمقراطي ذاته.

المبحث الثالث: الديمقراطية بوصفها مسارًا تكاؤنيًا – من الإجراء إلى إنتاج المعنى :

إذا كان المبحث الثاني قد أعاد تفكيك العلاقة بين السلطة والشرعية خارج منطق القوة والسيادة المغلقة، فإن هذا المبحث ينتقل إلى اختبار هذا التحوّل في قلب النظام السياسي الأكثر ادّعاءً لتمثيل الإرادة العامة: الديمقراطية. فالديمقراطية، كما تُمارَس في كثير من السياقات المعاصرة، تكشف عن مفارقة عميقة بين شكلها الإجرائي ومضمونها المعنوي، بحيث يمكن لنظام أن يكون ديمقراطيًا في آلياته، وفاقدًا للديمقراطية في قدرته على إنتاج المعنى والاندماج السياسي.

قامت الديمقراطية الحديثة تاريخيًا على جملة مبادئ أساسية: المشاركة، والتمثيل، والمساءلة، وتداول السلطة. غير أن اختزال هذه المبادئ إلى إجراءات تقنية—انتخابات دورية، فصل شكلي للسلطات، وقواعد قانونية مجرّدة—أدّى تدريجيًا إلى تفريغ الديمقراطية من بعدها التكويني. فحين تُختزل الديمقراطية إلى آلية، تفقد قدرتها على تحويل التعدّد إلى مشروع مشترك، وتتحوّل إلى نظام إدارة تنافس، لا فضاء إنتاج معنى (16)(18).

وقد أظهرت الفلسفة السياسية النقدية أن هذا الاختزال ليس انحرافًا عرضيًا، بل نتيجة مباشرة لمنطق يفصل السياسة عن علاقتها بالمجتمع. فالديمقراطية التي تُبنى على منطق السيادة المغلقة تعيد إنتاج السلطة نفسها التي ادّعت تجاوزها، وتحوّل المواطن إلى ناخب موسمي، لا إلى فاعل مشارك في تكوّن القرار (18)(49).

في مقابل هذا النموذج، يتيح التكاؤُن إعادة تعريف الديمقراطية بوصفها مسارًا علائقيًا مفتوحًا، لا مجموعة إجراءات منجزة. فالديمقراطية، في أفق تكاؤني، ليست حالة تُعلن ولا نظامًا يُستكمل، بل عملية مستمرة يُعاد فيها إنتاج المشترك عبر الحوار، والمشاركة، وتحمل الاختلاف. ليست الديمقراطية ما يُمارَس كل بضع سنوات، بل ما يُعاش يوميًا في المجال العمومي (54)(55).

يقتضي هذا التحوّل إعادة النظر في مفهوم الإرادة العامة. فالإرادة العامة، حين تُفهم كجمع حسابي لإرادات فردية، تصبح عرضة للتلاعب والتقنية. أما حين تُفهم بوصفها نتاجًا تكوينيًا لحوار اجتماعي مستمر، فإنها تتحوّل إلى عملية مفتوحة، لا إلى قرار نهائي. وهذا الفهم يمنع تحويل الأغلبية إلى سلطة إقصائية، ويُبقي الأقلية داخل المسار الديمقراطي بوصفها شريكًا لا تهديدًا (19)(51).

كما يتيح المنظور التكاؤني تجاوز التوتر التقليدي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. فالمشكلة لا تكمن في شكل التمثيل، بل في انقطاع العلاقة بين المُمثِّل والمجتمع. فحيث تُعاد وصل هذه العلاقة عبر آليات مشاركة فعلية ونقاش عمومي حيّ، يستعيد التمثيل معناه بوصفه وظيفة داخل مسار تكويني، لا تفويضًا مغلقًا (18)(52).

يتجلّى هذا التحليل بوضوح في أزمات الديمقراطية المعاصرة، حيث يتصاعد العزوف السياسي، وتنتشر الشعبوية، وتُستعمل آليات ديمقراطية لإنتاج سياسات إقصائية. وقد بيّنت دراسات الحداثة السائلة أن هذا التآكل لا ينتج عن “فائض ديمقراطية”، بل عن فقدان المعنى الديمقراطي، حين تُفصل الإجراءات عن التجربة الاجتماعية للمواطنين (46)(47).

في أفق التكاؤُن، يُعاد بناء المجال العمومي بوصفه فضاءً لتكوّن المعنى، لا مجرد ساحة صراع خطابي. فحرية التعبير لا تُفهم كحق فردي معزول، بل كشرط لتوليد المشترك. والنقاش العام لا يُقاس بحجمه، بل بقدرته على إدماج الاختلاف داخل علاقة قابلة للاستمرار (18)(52).

كما يسمح هذا المنظور بإعادة قراءة مفهوم المواطنة. فالمواطنة، في منطق إجرائي، تُختزل إلى صفة قانونية. أما في منطق تكاؤني، فتُفهم بوصفها ممارسة علائقية، يتكوّن فيها الانتماء عبر المشاركة الفعلية في الشأن العام. فالمواطن لا يُعطى جاهزًا، بل يتكوّن بقدر ما ينخرط في إنتاج المعنى السياسي (55)(58).

بهذا المعنى، لا تكون الديمقراطية التكاؤنية نقيضًا للاستقرار، بل شرطه العميق. فالاستقرار الذي يقوم على كبت الاختلاف أو على تهميش الفاعلين هو استقرار هشّ، سرعان ما ينقلب إلى أزمة. أما الاستقرار الناتج عن مسار تكويني مفتوح، فيمتلك قدرة أعلى على التكيّف والاستمرار (41)(45).

يخلص هذا المبحث إلى أن إنقاذ الديمقراطية لا يمرّ عبر تحسين الإجراءات وحدها، بل عبر إعادة وصلها بأصلها التكاؤني: أي بقدرتها على إنتاج معنى مشترك داخل مجتمع متعدّد. فالديمقراطية التي لا تتكوّن تتحجّر، والتي تتحجّر تفقد شرعيتها، حتى وإن حافظت على شكلها المؤسسي.

ويمهّد هذا التحليل للانتقال، في المبحث الرابع من الفصل الثاني، إلى مسألة الإصلاح، حيث يُعاد التفكير في الإصلاح السياسي والاجتماعي بوصفه عودة إلى الأصل التكاؤني، لا مجرد تعديل تقني أو تسوية ظرفية.

المبحث الرابع: الإصلاح بوصفه عودة إلى الأصل التكاؤني – من المعالجة التقنية إلى إعادة التكوين البنيوي :

إذا كانت المباحث السابقة قد أعادت تفكيك الاجتماع، والسلطة، والديمقراطية في ضوء منطق التكاؤُن، فإن هذا المبحث يواجه السؤال العملي الحاسم: ما معنى الإصلاح؟ فالإصلاح، في الخطاب السياسي والإداري السائد، يُختزل غالبًا إلى جملة إجراءات تقنية، أو تعديلات قانونية، أو تسويات ظرفية تهدف إلى احتواء الأزمات دون المساس بجذورها. غير أن هذا الفهم، مهما بدا عقلانيًا وواقعيًا، أثبت محدوديته البنيوية، لأن الأزمات التي يعالجها ليست تقنية في أصلها، بل ناتجة عن انقطاع المسار التكاؤني للعلاقة (16)(18).

لقد بيّنت التجارب المعاصرة أن الإصلاحات التي تُصاغ خارج سؤال الأصل تُنتج، في أحسن الأحوال، استقرارًا مؤقتًا، وفي أسوأها إعادة إنتاج للأزمة في صيغة أشدّ تعقيدًا. فحين يُفصل الإصلاح عن إعادة بناء المعنى المشترك، يتحوّل إلى إدارة للأعراض، لا معالجة للأسباب. وتصبح القوانين بدائل عن الثقة، والمؤسسات بدائل عن العلاقة، والإجراءات بدائل عن الشرعية (20)(28).

في مقابل هذا المنطق، يطرح التكاؤُن تصورًا مغايرًا جذريًا للإصلاح. فالإصلاح، في أفق تكاؤني، لا يُفهم كتصحيح لاحق لنظام قائم، بل كـ إعادة تكوين بنيوي تنطلق من مساءلة الأصل الذي يقوم عليه النظام ذاته. لا يبدأ الإصلاح من السؤال: ما الذي لا يعمل؟ بل من السؤال: أي علاقة انقطعت؟ وأي معنى فُقد؟ (7)(14).

يقتضي هذا التحوّل إعادة النظر في مفهوم التدرّج الإصلاحي. فالتدرّج، حين يُفهم بوصفه تأجيلًا للمساءلة الجذرية، يتحوّل إلى آلية تعطيل. أما حين يُفهم بوصفه مسارًا تكوينيًا، يربط بين الرؤية والتحقق، يصبح شرطًا للاستدامة. فالإصلاح التكاؤني ليس قفزة في المجهول، ولا هندسة فوقية، بل مسارًا يدمج الفاعلين الاجتماعيين في عملية التغيير نفسها (18)(52).

يتجلّى هذا الفرق بوضوح في إصلاح الدولة. فالدولة التي تُصلَح عبر تحديث أجهزتها دون إعادة بناء علاقتها بالمجتمع تبقى دولة هشّة، حتى وإن تحسّنت كفاءتها التقنية. فالمشكلة ليست في ضعف الإدارة فقط، بل في انقطاع الشرعية. ومن هنا، لا يمكن لإصلاح إداري أو مالي أن ينجح ما لم يُستعَد الأساس العلائقي الذي يجعل الدولة إطارًا للعيش المشترك، لا جهاز ضبط (16)(19).

كما يطال هذا المنطق إصلاح الاقتصاد. فالاقتصاد الذي يُدار بمعزل عن الاجتماع يتحوّل إلى آلية إنتاج تفاوتات، لا إلى أداة تنظيم للحياة المشتركة. وقد أظهرت التحليلات النقدية أن الإصلاحات الاقتصادية المفروضة من خارج النسيج الاجتماعي تؤدي إلى تآكل الثقة، حتى حين تحقّق مؤشرات نمو ظرفية. فالنمو الذي لا يدخل في مسار تكاؤني يتحوّل إلى عامل تفكك (30)(46).

في أفق التكاؤُن، يُعاد تعريف معيار نجاح الإصلاح. فالنجاح لا يُقاس فقط بمدى تحقيق الأهداف المعلنة، بل بقدرة الإصلاح على إعادة وصل العلاقات: بين الدولة والمجتمع، بين القانون والعدالة، بين السلطة والمعنى. فالإصلاح الذي يُنتج قوانين جديدة دون أن يُنتج ثقة جديدة يبقى ناقصًا، مهما بلغت دقته التقنية (18)(41).

كما يسمح هذا المنظور بتجاوز الثنائية التقليدية بين الإصلاح من أعلى والإصلاح من أسفل. فالتكاؤُن لا ينحاز إلى أحد الطرفين، بل يعيد بناء العلاقة بينهما. فحيث يُقصى المجتمع عن الإصلاح، يفقد الإصلاح شرعيته؛ وحيث تُفقد المؤسسات دورها، يتحوّل التغيير إلى فوضى. أما الإصلاح التكاؤني، فيقوم على تفاعل مستمر بين الرؤية المؤسسية والمبادرة الاجتماعية (52)(55).

يتجلّى هذا التحليل أيضًا في مسألة الزمن الإصلاحي. فالإصلاح، في منطق خطّي، يُقاس بجدول زمني مغلق. أما في منطق تكاؤني، فيُفهم الزمن بوصفه عنصرًا داخليًا في العملية نفسها. فالتسرّع قد يقطع العلاقة، والبطء قد يفرغ الإصلاح من معناه. ومن هنا، يصبح الإصلاح فنًّا في إدارة الزمن بقدر ما هو إدارة للموارد (35)(37).

يخلص هذا المبحث إلى أن الإصلاح، إذا لم يُعاد تأسيسه على أصل تكاؤني، يبقى عرضة للفشل أو الارتداد. فالإصلاح ليس تقنية، ولا قرارًا سياديًا، ولا تسوية سياسية، بل مسار تكويني طويل الأمد، يعيد بناء المجتمع من الداخل عبر إعادة وصل المعنى بالفعل، والشرعية بالمشاركة، والدولة بالعلاقة التي جعلتها ممكنة أصلًا.

ويمهّد هذا الاستنتاج لإغلاق الفصل الثاني بخاتمة تركيبية تُظهر وحدة المباحث الأربعة، وتفتح الانتقال إلى الفصل الثالث، حيث تُستخلص النتائج المتوخاة، ويُستشرف المستقبل في أفق تكاؤني يتجاوز إدارة الأزمات إلى استدامة العالم.

خاتمة :

أنجز هذا الفصل انتقال الأطروحة من مستوى التأصيل الفلسفي إلى مستوى الواقع الاجتماعي والسياسي، من دون الوقوع في ثنائية النظرية والتطبيق. فقد تبيّن أن الواقع ليس مجالًا محايدًا تُسقَط عليه المفاهيم، بل بنية تتكوّن وفق منطق فلسفي ضمني، غالبًا ما يبقى غير مفكَّر فيه. ومن هنا، لم يكن الهدف توصيف الأزمات الاجتماعية والسياسية، بل كشف الأصل الذي ينتجها حين ينقطع المسار التكاؤني للعلاقة (7)(14).

أظهر المبحث الأوّل أن مفهوم التعايش، في صِيَغه السائدة، لا يكفي لتأسيس اجتماع سياسي مستدام. فالتعايش الذي يقوم على التجاور أو على إدارة الاختلاف من الخارج يُجمّد الانقسامات بدل تجاوزها، ويحوّل السلم الأهلي إلى هدنة هشّة. في المقابل، كشف التحليل أن الانتقال من التعايش إلى التكاؤُن يمثّل شرطًا بنيويًا لتحويل التعدّد من مصدر صراع إلى عنصر توليدي للمعنى المشترك (16)(20)(28).

وانطلاقًا من هذا التشخيص، بيّن المبحث الثاني أن أزمة السلطة ليست أزمة أدوات أو كفاءة، بل أزمة شرعية ناتجة عن انفصال السلطة عن علاقتها التكوينية بالمجتمع. فالسلطة التي تستند إلى السيادة المغلقة أو إلى التفويض الشكلي تميل، عند أول اهتزاز، إلى تعويض نقص الشرعية بالقوة. أما في أفق التكاؤُن، فتُعاد صياغة السلطة بوصفها وظيفة علائقية، والشرعية بوصفها نتيجة علاقة حيّة تُعاد إنتاجها باستمرار (18)(22)(23).

أما المبحث الثالث، فقد أظهر أن الديمقراطية، حين تُختزل إلى إجراءات تقنية، تفقد بعدها التكويني وتتحوّل إلى نظام إدارة تنافسية فارغة من المعنى. وقد بيّن التحليل أن إنقاذ الديمقراطية لا يمرّ عبر تحسين الآليات وحدها، بل عبر إعادة وصلها بوظيفتها الأصلية: أي إنتاج المشترك داخل فضاء عمومي مفتوح، يُدمَج فيه الاختلاف بوصفه شرطًا للشرعية لا خطرًا عليها (18)(49)(55).

وفي المبحث الرابع، بلغ التحليل ذروته العملية عبر إعادة تعريف مفهوم الإصلاح. فقد تبيّن أن الإصلاح، حين يُفهم كمعالجة تقنية أو تسوية ظرفية، يعجز عن معالجة الأزمات البنيوية. أما الإصلاح في أفق تكاؤني، فيُفهم بوصفه عودة واعية إلى الأصل، ومسارًا تكوينيًا يعيد بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين القانون والمعنى، وبين السلطة والشرعية (7)(19)(41).

يتّضح، من خلال تضافر هذه المباحث، أن الأزمات الاجتماعية والسياسية المعاصرة لا يمكن فصلها عن الأزمة الفلسفية التي تناولها الفصل الأوّل. فحيث يُختزل الاجتماع إلى هويات مغلقة، والسلطة إلى سيادة قسرية، والديمقراطية إلى إجراء، والإصلاح إلى تقنية، ينقطع المسار التكاؤني، ويصبح العنف—بمختلف أشكاله—احتمالًا دائمًا (22)(25)(47).

وبذلك، يخلص الفصل الثاني إلى أن الواقع ليس معطًى ثابتًا بل مسارًا قابلًا لإعادة التكوين، شرط إعادة وصل عناصره بأصلها العلائقي. فالتكاؤُن لا يقدّم وصفة جاهزة للإصلاح، بل إطارًا فلسفيًا يتيح قراءة الأزمات بوصفها فرصًا لإعادة بناء المعنى، لا مجرد اختلالات ينبغي احتواؤها.

من هنا، يفتح هذا الفصل الطريق أمام الفصل الثالث، الذي سينتقل من تحليل الواقع إلى استخلاص النتائج المتوخاة واستشراف المستقبل. فبعد تأصيل الأصل، واختباره في الاجتماع والسياسة، يصبح السؤال: أي أفق يفتحه التكاؤُن لمستقبل المعرفة، والقيم، والعالم المشترك؟ وهل يمكن لهذا الأصل أن يشكّل قاعدة لاستدامة إنسانية تتجاوز إدارة الأزمات إلى إعادة بناء شروط الوجود ذاته؟

الفصل الثالث

آفاق التكاؤُن: النتائج المتوخاة واستشراف المستقبل:

تمهيد :

بعد أن أُنجز في الفصلين الأوّل والثاني تأصيل مفهوم التكاؤُن واختباره في الاجتماع والسياسة والديمقراطية والإصلاح، ينتقل هذا الفصل إلى مستوى ثالث لا يقلّ حسمًا: مستوى النتائج والاستشراف. غير أن الاستشراف هنا لا يُفهم بوصفه تنبؤًا أو تخطيطًا تقنيًا للمستقبل، بل بوصفه مساءلة فلسفية لشروط إمكان الاستمرار الإنساني في عالم فقد كثيرًا من يقيناته دون أن يفقد حاجته إلى المعنى.

لقد بيّن التحليل السابق أن الأزمات المعاصرة—المعرفية، والقيمية، والسياسية—ليست أزمات منفصلة، بل تعبيرات متعدّدة عن انقطاع واحد: انقطاع المسار التكاؤني الذي يجعل الوجود مشتركًا، والمعنى ممكنًا، والشرعية قابلة للتجدد. ومن ثمّ، فإن الانتقال إلى المستقبل لا يمكن أن يتمّ عبر ترميم الأدوات أو تحسين الإدارة، بل عبر إعادة بناء الأفق الذي تُفهم داخله المعرفة والقيمة والفعل (7)(14).

ينطلق هذا الفصل من فرضية أساسية مفادها أن مستقبل الإنسان والعالم لا يُحسَم بتقدّم التقنية أو وفرة الموارد وحدها، بل بقدرة الفكر والمجتمع على إعادة وصل المعرفة بالمسؤولية، والقيم بالحركة، والمطلق بالانفتاح. فحيث يُختزل المستقبل إلى إدارة مخاطر، يُفقد معناه؛ وحيث يُعاد تأسيسه كمسار تكويني، يستعيد قابليته للحياة (41)(45).

وسيعالج هذا الفصل أربعة مباحث مترابطة:

يتناول الأوّل مستقبل المعرفة في أفق تكاؤني،

ويعالج الثاني تحوّل القيم والأخلاق في عالم ما بعد الإطلاق،

ويناقش الثالث السياسة العالمية واستدامة العالم المشترك،

وينتهي الرابع بأفق إنساني–كوني للتكاؤُن، تمهيدًا للخاتمة العامة.

المبحث الأوّل: مستقبل المعرفة في أفق تكاؤني – من السيطرة إلى المسؤولية :

تحتلّ المعرفة موقعًا مركزيًا في تشكيل المستقبل، لا لأنها تنتج الحلول فحسب، بل لأنها تحدّد كيف نفهم العالم وكيف نتصرف فيه. وقد أظهرت التجربة الحديثة أن المعرفة التي تنفصل عن المسؤولية تتحوّل إلى أداة سيطرة، وأن التقدّم العلمي الذي لا يندرج في أفق معياري مفتوح يضاعف المخاطر بدل أن يقلّصها (35)(41).

قامت الحداثة العلمية على وعد السيطرة العقلانية على الطبيعة والمجتمع، عبر تحويل المعرفة إلى أداة قياس وتوقّع وضبط. غير أن هذا الوعد، على الرغم من إنجازاته، أفضى إلى مفارقة حادّة: فكلما توسّعت القدرة التقنية، تقلّصت القدرة على تحمّل نتائجها الأخلاقية والسياسية. وقد كشفت أزمات البيئة، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، أن المعرفة حين تُفهم بوصفها امتلاكًا تصبح عبئًا وجوديًا (34)(45).

في مقابل هذا المنطق، يفتح التكاؤُن أفقًا معرفيًا مغايرًا. فالمعرفة، في أفق تكاؤني، لا تُفهم كقدرة على السيطرة، بل كـ مسؤولية علائقية. ليست المعرفة ما يمكّننا من إخضاع العالم، بل ما يفرض علينا التفكير في آثار أفعالنا ضمن شبكة العلاقات التي نكوّن جزءًا منها. ومن هنا، لا تكون المعرفة محايدة أخلاقيًا، بل مشروطة دومًا بسؤال: ماذا نفعل بما نعرف؟ (41)(60).

يقتضي هذا التحوّل إعادة تعريف التقدّم المعرفي. فالتقدّم لا يُقاس بتراكم المعلومات أو بتسارع الابتكار، بل بقدرة المعرفة على الحفاظ على شروط الحياة المشتركة. فمعرفة تزيد القدرة على الفعل دون أن تزيد القدرة على المسؤولية ليست تقدّمًا، بل تسريعًا للأزمة (35)(37).

كما يتيح المنظور التكاؤني تجاوز الانقسام التقليدي بين العلم والإنسانيات. فالفصل بين معرفة “موضوعية” ومعرفة “قيمية” أثبت عجزه عن معالجة تعقيد العالم المعاصر. وفي أفق تكاؤني، تُفهم المعرفة بوصفها شبكة متداخلة من العلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية، والفلسفة، حيث لا يُختزل الفهم إلى تفسير تقني، ولا تُختزل القيم إلى خطاب أخلاقي معزول (32)(33).

يتجلّى هذا التحليل بوضوح في مسألة المخاطر العالمية. فقد أظهرت نظرية مجتمع المخاطر أن المعرفة العلمية نفسها أصبحت مصدرًا للخطر حين تُنتج دون أفق معياري مشترك. ومن هنا، لا يمكن إدارة المخاطر عبر الخبراء وحدهم، بل عبر إشراك المجتمع في إنتاج المعنى والمعيار الذي يوجّه المعرفة (45)(61).

في أفق التكاؤُن، يُعاد بناء العلاقة بين المعرفة والديمقراطية. فالمعرفة التي تُحتكَر داخل نخب تقنية تُنتج اغترابًا سياسيًا، بينما المعرفة التي تُدمَج في نقاش عمومي مفتوح تعزّز الثقة والشرعية. وهذا لا يعني تسييس العلم، بل تحريره من وهم الحياد المغلق، وإدراجه داخل مسؤولية مشتركة (18)(52).

كما يطال هذا التحوّل مفهوم الحقيقة ذاته. فالحقيقة، في أفق معرفي تكاؤني، لا تُفهم كمعطًى نهائي، بل كأفق عمل مشترك، يُعاد تصحيحه وتوسيعه بقدر ما تبقى العلاقة مفتوحة. وهذا ما يسمح بمواجهة الشعبوية المعرفية والتشكيك العدمي دون العودة إلى سلطوية علمية جديدة (14)(46).

يخلص هذا المبحث إلى أن مستقبل المعرفة مرهون بقدرتها على الانتقال من منطق السيطرة إلى منطق المسؤولية. فالمعرفة التي لا تتكاؤن مع القيم، ولا تنفتح على المجتمع، ولا تتحمّل نتائجها، تفقد مشروعيتها، مهما بلغت دقتها. أما المعرفة التكاؤنية، فتشكّل شرطًا لإعادة وصل التقدّم بالمعنى، والعلم بالإنسان، والمستقبل بقابليته للحياة.

ويمهّد هذا التحليل للانتقال، في المبحث الثاني من الفصل الثالث، إلى مسألة تحوّل القيم والأخلاق في عالم ما بعد الإطلاق، حيث يُختبَر منطق التكاؤُن على مستوى المعيارية الكونية.

المبحث الثاني: تحوّل القيم والأخلاق في عالم ما بعد الإطلاق – نحو معيار تكاؤني مفتوح

إذا كان المبحث الأوّل قد أعاد بناء أفق المعرفة على قاعدة المسؤولية، فإن هذا المبحث يتناول المسألة التي تتفرّع عنها كل الأسئلة الأخرى: مسألة القيم والأخلاق. فالأزمة الأخلاقية المعاصرة لا تتمثّل في غياب القيم بقدر ما تتمثّل في انهيار أنماط تأسيسها التقليدية. لقد فقدت القيم الكبرى قدرتها على الإقناع، لا لأنها زائفة، بل لأنها قُدِّمت بوصفها إطلاقات مغلقة في عالم لم يعد يقبل الإغلاق.

قامت الأخلاق الكلاسيكية، في صِيَغها الدينية والعقلانية، على افتراض وجود معيار مطلق سابق على التجربة الإنسانية، يُستدعى لتوجيه الفعل وتقويمه. غير أن هذا الافتراض، حين انفصل عن السياق التاريخي والعلاقة الاجتماعية، تحوّل إلى مصدر اغتراب أخلاقي. فالقيمة التي تُفرض من خارج التجربة تُفقد معناها، وتتحوّل إمّا إلى خطاب وعظي فارغ، أو إلى أداة ضبط وسلطة (1)(4).

مع الحداثة المتأخرة، لم يؤدِّ انهيار الإطلاقات إلى تحرّر أخلاقي فعلي، بل إلى فراغ معياري. فحين سقطت المرجعيات المغلقة دون أن يُعاد تأسيس العلاقة التي تُنتج القيمة، تحوّلت الأخلاق إلى شأن فردي اعتباطي، أو إلى حساب نفعي قصير المدى. وقد أظهرت الفلسفة النقدية أن هذا الانتقال من الإطلاق إلى النسبية لم يكن تجاوزًا للأزمة، بل تعميقًا لها (46)(47).

في هذا السياق، يقدّم التكاؤُن أفقًا أخلاقيًا مغايرًا لا يقوم على استعادة الإطلاق، ولا على القبول بالعدمية، بل على إعادة تأسيس القيمة بوصفها علاقة. فالقيمة، في أفق تكاؤني، لا تُفهم كمبدأ ثابت يُطبَّق، بل كمعنى يتكوّن داخل الفعل، بقدر ما يحافظ هذا الفعل على العلاقة التي جعلته ممكنًا. ومن هنا، لا يكون السؤال الأخلاقي: ما هو الخير المطلق؟ بل: أي فعل يحفظ التكوُّن، وأي فعل يقطعه؟ (7)(14).

يتيح هذا التحوّل إعادة وصل الأخلاق بالأنطولوجيا. فإذا كان الوجود ذاته حركة علائقية مفتوحة، فإن القيمة لا يمكن أن تكون ثابتة أو مكتفية بذاتها. فالقيمة التي تدّعي الاكتمال تُنهي السؤال الأخلاقي، بينما القيمة التكاؤنية تُبقيه حيًّا. وهي، بذلك، ليست نسبية، لأنها تستند إلى معيار بنيوي هو حفظ العلاقة، وليست مطلقة، لأنها تبقى قابلة للمراجعة في ضوء التجربة (14)(15).

يتجلّى هذا المنظور بوضوح في أخلاقيات المسؤولية المعاصرة. فالفعل الأخلاقي لم يعد محصورًا في النية أو في الامتثال لقانون، بل في تحمّل نتائج الفعل ضمن شبكة العلاقات التي يتكوّن فيها العالم. وقد أظهرت فلسفة المسؤولية أن الأخلاق، في زمن المخاطر الكونية، لا يمكن أن تُبنى على قواعد جاهزة، بل على وعي بامتداد الأثر الأخلاقي عبر الزمن والأجيال (41)(60).

كما يسمح هذا المنظور بإعادة قراءة مفهوم الكرامة الإنسانية. فالكرامة، في منطق حقوقي مجرّد، تُفهم كصفة تُنسب للفرد بمعزل عن علاقاته. أما في أفق تكاؤني، فتُفهم الكرامة بوصفها نتاج علاقة اعتراف متبادل، تتكوّن بقدر ما يُعامَل الإنسان بوصفه شريكًا في المعنى لا موضوعًا للتدبير. وهذا ما يربط الكرامة بالمسؤولية لا بالادّعاء فقط (12)(58).

ينعكس هذا التحليل أيضًا على أخلاقيات الاختلاف. فالتعدّد، في غياب أصل علائقي، يتحوّل إلى تهديد أخلاقي، أو إلى نسبية صراعية. أما في أفق التكاؤُن، فيُفهم الاختلاف بوصفه شرطًا لتكوّن القيمة نفسها. فالقيمة التي لا تُختبَر في مواجهة الآخر تبقى تجريدًا، والقيمة التي تُقصي الآخر تنقلب إلى عنف أخلاقي، مهما كانت شعاراتها (13)(26).

كما يطال هذا التحوّل العلاقة بين الأخلاق والسياسة. فحين تُفصل الأخلاق عن الواقع السياسي تتحوّل إلى خطاب طهري عاجز، وحين تُفصل السياسة عن الأخلاق تتحوّل إلى إدارة قسرية. أما في منطق تكاؤني، فتُفهم الأخلاق والسياسة بوصفهما مستويين متداخلين لمسار واحد: مسار إنتاج المعنى المشترك داخل علاقة قابلة للاستمرار (18)(19).

بهذا المعنى، لا تقدّم الأخلاق التكاؤنية منظومة جاهزة أو لائحة قيم نهائية، بل اتجاهًا فلسفيًا يوجّه الفعل دون أن يُغلقه. إنها أخلاق تسكن التوتّر بين المطلق والنسبي، وتحفظه بوصفه شرطًا للمعنى لا خللًا يجب حسمه. فالمطلق، هنا، ليس نقطة نهاية، بل أفقًا يمنع القيم من التحوّل إلى نسبية فوضوية، دون أن يحوّلها إلى سلطة مغلقة (8)(41).

يخلص هذا المبحث إلى أن مستقبل القيم لا يمكن أن يُبنى على استعادة الإطلاقات ولا على التسليم بالعدمية، بل على إعادة تأسيس أخلاقي علائقي يجعل المسؤولية، والاعتراف، وحفظ التكوُّن معايير بنيوية للفعل. فالأخلاق، في أفق التكاؤُن، ليست ما يُقال عن الخير، بل ما يُصان في العلاقة.

ويمهّد هذا التحليل للانتقال، في المبحث الثالث من الفصل الثالث، إلى مستوى أوسع: السياسة العالمية واستدامة العالم المشترك، حيث يُختبَر هذا الأساس الأخلاقي في سياق كوني يتجاوز حدود الدولة والمجتمع.

المبحث الثالث: السياسة العالمية واستدامة العالم المشترك – من منطق الهيمنة إلى أفق تكاؤني كوني:

إذا كان المبحثان السابقان قد عالجا مستقبل المعرفة وتحوّل القيم في أفق تكاؤني، فإن هذا المبحث ينتقل إلى المستوى الذي تتكثّف فيه كل التناقضات المعاصرة: مستوى السياسة العالمية. فالعالم لم يعد فضاءً لتجاور دول مستقلة فحسب، بل شبكة مترابطة من الأزمات العابرة للحدود، حيث يتقاطع البيئي بالاقتصادي، والتقني بالسياسي، والأخلاقي بالاستراتيجي. وفي هذا السياق، لم تعد السياسات الوطنية وحدها قادرة على إنتاج الاستقرار أو المعنى.

قامت السياسة الدولية الحديثة، منذ نشأتها، على منطق السيادة والمصلحة القومية، حيث تُدار العلاقات بين الدول وفق توازنات القوة والردع. وقد بدا هذا المنطق، لفترة طويلة، قادرًا على منع الانفجار الشامل، لكنه أثبت، مع تعقّد العالم، عجزه البنيوي عن التعامل مع المخاطر الكونية. فالأزمات التي تهدّد العالم اليوم—المناخ، الأوبئة، الانهيارات الاقتصادية، التكنولوجيات الخارجة عن السيطرة—لا تعترف بالسيادة، ولا يمكن احتواؤها بمنطق الهيمنة أو التنافس الصفري (45)(62).

أظهر التحليل النقدي أن السياسة العالمية القائمة على القوة تُنتج مفارقة خطيرة: فكل دولة تسعى إلى تعزيز أمنها عبر التفوّق، لكن مجموع هذه الاستراتيجيات يزيد هشاشة النظام العالمي ككل. وهنا، يتحوّل السعي العقلاني إلى الأمن القومي إلى مصدر لا عقلانية كونية، حيث يُهدَّد الجميع باسم حماية الجميع (41)(45).

في مقابل هذا المسار، يفتح التكاؤُن أفقًا مغايرًا لفهم السياسة العالمية. فالسياسة، في أفق تكاؤني، لا تُفهم بوصفها إدارة صراع بين وحدات مكتفية بذاتها، بل بوصفها مسارًا علائقيًا لتكوّن عالم مشترك. ليست الدولة كيانًا مغلقًا يدخل في علاقات خارجية، بل عقدة داخل شبكة علاقات كونية، يتحدّد مصيرها بقدر ما تسهم في حفظ التكوُّن العام لا في تعظيم مكاسبها الآنية (7)(14).

يقتضي هذا التحوّل إعادة التفكير في مفهوم المصلحة. فالمصلحة، في منطق الهيمنة، تُفهم بوصفها ما يُحصَّل على حساب الآخر. أما في منطق تكاؤني، فتُفهم بوصفها مصلحة مشتركة متولّدة، لا تُلغى فيها الخصوصيات، لكنها تُدرَج ضمن أفق أوسع للاستدامة. فالمصلحة التي تُحقّق الربح السريع وتُقوّض شروط الحياة المشتركة ليست مصلحة عقلانية، بل تعبير عن قصر نظر بنيوي (28)(41).

يتجلّى هذا الفرق بوضوح في السياسات البيئية العالمية. فقد أظهرت تقارير المناخ أن التعامل مع الطبيعة بمنطق المورد والسيطرة أدّى إلى تهديد شروط الحياة ذاتها. وفي أفق تكاؤني، لا تُفهم الطبيعة كموضوع خارجي تُدار مخاطره، بل كجزء من شبكة العلاقات التي يتكوّن فيها الوجود الإنساني. ومن هنا، تصبح الاستدامة ليست خيارًا أخلاقيًا إضافيًا، بل شرطًا سياسيًا للبقاء (34)(62).

كما يسمح هذا المنظور بإعادة بناء مفهوم الحوكمة العالمية. فالحوكمة، في صيغتها التقنية، تُختزل إلى تنسيق بين مؤسسات أو إلى إدارة خبراء. أما في أفق تكاؤني، فتُفهم بوصفها إطارًا علائقيًا لإنتاج القرار الكوني، يدمج الدول، والمجتمعات، والفاعلين غير الدوليين في مسار تشاركي مفتوح. فالقرارات التي تُتّخذ بمعزل عن الشعوب تفقد مشروعيتها، مهما بلغت دقّتها التقنية (18)(61).

ينعكس هذا التحليل أيضًا على مفهوم السلام العالمي. فالسلام، في منطق الردع، يُفهم بوصفه غياب الحرب بفعل توازن الرعب. أما في أفق تكاؤني، فيُفهم السلام بوصفه حيوية العلاقة بين الفاعلين وقدرتهم على إدارة النزاع داخل مسار مشترك. فالسلام الذي يقوم على الخوف هشّ، بينما السلام الذي يقوم على الاعتراف المتبادل يمتلك قابلية أعلى للاستمرار (16)(47).

يتيح هذا المنظور كذلك تجاوز الثنائية التقليدية بين الواقعية والمثالية في العلاقات الدولية. فالتكاؤُن لا يدعو إلى إنكار الصراع أو تجاهل المصالح، ولا إلى فرض قيم مثالية مجرّدة، بل إلى إعادة تنظيم الصراع داخل علاقة تحفظ شروط الاستمرار. إنه لا ينفي السياسة كما هي، بل يفتح أفقًا لتحويلها من إدارة للانقسام إلى إنتاج للمشترك (19)(51).

بهذا المعنى، تصبح السياسة العالمية امتحانًا حاسمًا لفلسفة التكاؤُن. فحيث تفشل الدول والمؤسسات في إدراك طابعها العلائقي، يتسارع التفكك، وتتحوّل الأزمات إلى كوارث متسلسلة. أما حيث يُعاد بناء السياسة على قاعدة التكاؤُن، يُفتح أفق جديد للاستدامة، لا يقوم على الهيمنة ولا على الإذعان، بل على المسؤولية المشتركة.

يخلص هذا المبحث إلى أن مستقبل العالم المشترك لا يمكن أن يُبنى بمنطق القوة ولا بمنطق الإدارة التقنية وحده، بل عبر تحوّل جذري في فهم السياسة العالمية: من صراع على السيادة إلى مسار تكويني لحفظ الحياة والمعنى. فالسياسة، في أفق تكاؤني، ليست فنّ السيطرة، بل فنّ الاستمرار.

ويمهّد هذا التحليل للانتقال، في المبحث الرابع من الفصل الثالث، إلى بلورة أفق إنساني–كوني للتكاؤُن، حيث تُستخلص الإمكانات النهائية لهذا الأصل الفلسفي في إعادة بناء علاقة الإنسان بذاته وبالعالم.

المبحث الرابع: الأفق الإنساني–الكوني للتكاؤُن – استعادة المعنى واستدامة الوجود :

يبلغ التحليل في هذا المبحث ذروته، إذ ينتقل من استشراف التحوّلات المعرفية والأخلاقية والسياسية إلى بلورة أفق إنساني–كوني للتكاؤُن بوصفه شرطًا لاستعادة المعنى واستدامة الوجود. فالسؤال لم يعد محصورًا في: كيف نُدير العالم؟ بل أصبح: كيف يبقى العالم قابلًا للعيش؟ وكيف يبقى الإنسان إنسانًا في عالم تتسارع فيه التقنية وتضمر فيه العلاقة؟

لقد بيّنت الفصول السابقة أن الأزمات المعاصرة ليست تقنية في أصلها، بل وجودية–علائقية. فحين يُفصل الإنسان عن العالم بوصفه موضوعًا للسيطرة، وحين تُفصل المعرفة عن المسؤولية، والقيم عن الحركة، والسياسة عن المعنى، يتآكل الأساس الذي يجعل الوجود المشترك ممكنًا. ومن هنا، لا يكون الأفق الكوني للتكاؤُن مشروعًا مثاليًا أو خطابًا أخلاقيًا عامًا، بل ضرورة بنيوية لحفظ شروط الحياة الإنسانية (7)(14).

في الأفق الإنساني–الكوني، يُعاد التفكير في موقع الإنسان داخل الكون. فالإنسان لم يعد سيّدًا مفارقًا للطبيعة، ولا مجرّد عنصر عابر داخل منظومة مادية صمّاء، بل كائنًا علائقيًا يتكوّن بقدر ما يحفظ علاقته بالعالم وبالآخرين وبالزمن الآتي. وهذا الفهم يتجاوز الثنائية التقليدية بين الإنسان والطبيعة، ليؤسّس رؤية تكاؤنية ترى في الطبيعة شريكًا في التكوّن لا مادة للاستنزاف (34)(41).

كما يتيح هذا الأفق إعادة بناء مفهوم المعنى. فالمعنى، في عالم ما بعد الإطلاق، لا يُعطى جاهزًا ولا يُستخرج من سرديات كبرى مغلقة، بل يتكوّن داخل مسار إنساني مفتوح، تتقاطع فيه الخبرة، والمسؤولية، والاعتراف المتبادل. فحيث يُلغى هذا المسار، يتحوّل المعنى إلى استهلاك رمزي أو إلى تعويض أيديولوجي عن فراغ وجودي (14)(46).

يستعيد التكاؤُن، في هذا السياق، الوظيفة الأصلية للفلسفة بوصفها حراسة لإمكان المعنى. فالفلسفة لا تُنهي الأسئلة ولا تقدّم أجوبة نهائية، بل تُبقي السؤال حيًّا داخل علاقة تمنع تحوّله إلى عنف أو عدميّة. وهذا الدور يصبح حاسمًا في زمن تتكاثر فيه الحقائق التقنية وتتراجع فيه القدرة على الحكم القيمي (8)(15).

يتجلّى الأفق الإنساني–الكوني للتكاؤُن أيضًا في إعادة تعريف مفهوم المستقبل. فالمستقبل، في منطق السيطرة، يُفهم كامتداد خطّي للحاضر أو كحقل للتخطيط الشامل. أما في منطق تكاؤني، فيُفهم المستقبل بوصفه أمانة علائقية، لا يملكها جيل بعينه، بل تتكوّن عبرها مسؤولية مشتركة تجاه من لم يولدوا بعد. ومن هنا، تصبح الاستدامة ليست سياسة قطاعية، بل أخلاقًا كونية للزمن (41)(62).

كما يسمح هذا المنظور بإعادة التفكير في مفهوم المطلق ضمن أفق غير إقصائي. فالمطلق، في فلسفة التكاؤُن، لا يُلغى ولا يُختزل، لكنه يُفهم بوصفه أفقًا مفتوحًا يحفظ المعنى دون أن يُقفل الحركة. إنه ليس نقطة نهاية للوجود، بل شرط انفتاحه الدائم، وحارس توتّره الخلّاق بين الثبات والتحوّل، وبين الوحدة والتعدّد (8)(41).

ينعكس هذا الفهم على العلاقة بين الأديان، والثقافات، والفلسفات في العالم المعاصر. فبدل أن تتحوّل المرجعيات الكبرى إلى هويات مغلقة متصارعة، يتيح الأفق التكاؤني قراءتها بوصفها مسارات معنى تلتقي في مسؤولية حفظ الإنسان والعالم، دون أن تذوب في وحدة قسرية أو تتقابل في صراع صفري (12)(13).

بهذا المعنى، لا يكون التكاؤُن مشروع توحيد قيمي، بل إطارًا يسمح بتعايش الاختلاف داخل مسار تكويني يحفظ المعنى. إنه لا يلغي التوتّر بين الرؤى، بل يمنحه مكانه البنيوي، ويمنع تحوّله إلى عنف أو إنكار متبادل. فحيث يُلغى الاختلاف، يُلغى الإنسان؛ وحيث يُحوَّل الاختلاف إلى صراع دائم، يُلغى العالم المشترك (26)(47).

يخلص هذا المبحث إلى أن الأفق الإنساني–الكوني للتكاؤُن لا يَعِد بعالم خالٍ من الأزمات، بل بعالم قابل للاستمرار. فالتكاؤُن لا يُنهي المأساة الإنسانية، لكنه يمنع تحوّلها إلى عبث. ولا يقدّم خلاصًا جاهزًا، لكنه يحمّل الإنسان مسؤولية المعنى في عالم غير مكتمل.

ويمهّد هذا الاستنتاج للانتقال إلى الخاتمة العامة للأطروحة، حيث تُجمع خيوط الفصول الثلاثة في تركيب نهائي يبيّن الإضافة الفلسفية للتكاؤُن، وحدوده، وآفاق تطويره النظري والتطبيقي.

الخاتمة :

سعى هذا البحث، منذ مقدمته التأسيسية، إلى مساءلة الأصل الذي يحكم فهم الوجود والمعرفة والقيم والفعل في العالم المعاصر. وقد انطلق من فرضية مركزية مفادها أن الأزمات المتراكمة—الفكرية، والأخلاقية، والسياسية، والبيئية—لا يمكن فهمها أو معالجتها بمعزل عن منطق فلسفي عميق يقوم على الإطلاق، والجوهر الثابت، والفصل بين الذات والعالم، وينتهي—بصوره المختلفة—إلى إغلاق المعنى وتبرير القوة (1)(7)(14).

أظهر الفصل الأوّل أن تجاوز هذا المأزق لا يتم عبر تعديل جزئي في المفاهيم أو عبر استبدال منظومة معيارية بأخرى، بل عبر تحويل الأصل الفلسفي نفسه. ففي مقابل منطق الجوهر والبداية المطلقة، بلور البحث مفهوم التكاؤُن بوصفه أصلًا أنطولوجيًا سابقًا على الذات والموضوع، يجعل العلاقة شرط إمكان الوجود والمعرفة والقيمة معًا. فالوجود، في هذا الأفق، ليس معطًى مكتملًا، بل حركة دائرية مفتوحة، يتكوّن فيها المعنى عبر العبور بالآخر لا عبر الانفصال عنه (8)(10)(12).

وانطلاقًا من هذا التأصيل، انتقل الفصل الثاني إلى اختبار هذا الأصل في الواقع الاجتماعي والسياسي. وقد تبيّن أن أزمات التعدّد، والسلطة، والديمقراطية، والإصلاح ليست اختلالات إجرائية أو تقنية، بل نتائج مباشرة لانقطاع المسار التكاؤني للعلاقة. فالتعايش الذي لا يتحوّل إلى تكاؤُن يبقى تجاورًا هشًّا، والسلطة التي تنفصل عن المجتمع تميل إلى القوة، والديمقراطية التي تُختزل إلى إجراء تفقد قدرتها على إنتاج المعنى، والإصلاح الذي يُفصل عن الأصل يتحوّل إلى إدارة للأعراض لا معالجة للأسباب (16)(18)(22).

أما الفصل الثالث، فقد فتح أفق النتائج والاستشراف، مبيّنًا أن مستقبل المعرفة، والقيم، والسياسة العالمية، والعالم المشترك، لا يمكن أن يُبنى على منطق السيطرة أو الهيمنة أو الإطلاق الجديد. فالمعرفة التي تنفصل عن المسؤولية تتحوّل إلى خطر، والقيم التي تُقدَّم كإطلاقات مغلقة تفقد معناها، والسياسة العالمية التي تُدار بمنطق القوة تُقوّض شروط الاستمرار الإنساني. وفي المقابل، يفتح التكاؤُن أفقًا إنسانيًا–كونيًا يجعل المسؤولية، والاعتراف، والاستدامة عناصر بنيوية في فهم المستقبل (41)(45)(62).

يتّضح، من خلال المسار الكامل لهذا البحث، أن التكاؤُن ليس مفهومًا وصفيًا ولا قيمة أخلاقية إضافية، بل إطار فلسفي شامل يعيد تنظيم العلاقة بين الوجود والمعنى والفعل. إنه لا يعد بعالم خالٍ من الصراعات أو الأزمات، لكنه يمنع تحوّلها إلى عبث أو عنف بنيوي. ولا يقدّم نظامًا مغلقًا أو حقيقة نهائية، بل يفتح أفقًا فكريًا يُبقي السؤال حيًّا داخل علاقة تحفظ المعنى دون مصادرته (14)(15).

كما يُظهر هذا البحث أن الإصلاح—بمختلف مستوياته—لا يمكن أن ينجح ما لم يُعاد تأسيسه على هذا الأصل التكاؤني. فالإصلاح ليس تقنية، ولا قرارًا سياديًا، ولا تسوية ظرفية، بل مسار تكويني طويل الأمد، يعيد بناء المجتمع من الداخل عبر إعادة وصل المعرفة بالمسؤولية، والقيم بالحركة، والسياسة بالمعنى، والدولة بالعلاقة التي جعلتها ممكنة أصلًا (7)(19)(41).

وفي هذا السياق، لا يُفهم المطلق بوصفه نقطة نهاية أو سلطة مغلقة، بل بوصفه أفقًا مفتوحًا يمنع اكتمال الدائرة من التحوّل إلى انغلاق، ويحفظ التوتر الخلّاق بين الثبات والتحوّل، وبين الوحدة والتعدّد، وبين النسبي والمعنى الكوني. وبهذا، لا يُلغى المطلق ولا يُؤلَّه، بل يُدرَج داخل حركة التكوُّن بوصفه حارسًا لإمكان المعنى (8)(41).

يخلص هذا البحث إلى أن مستقبل الإنسان والعالم لا يُحسَم بتقدّم التقنية ولا بتراكم القوانين، بل بقدرة الفكر والمجتمع على إعادة بناء الأصل الذي به يكون العيش المشترك ممكنًا. فحيث تُستعاد العلاقة، يُستعاد المعنى؛ وحيث يُستعاد المعنى، تُفتح إمكانية الاستمرار؛ وحيث يُقطع المسار التكاؤني، يعود العنف بأشكال جديدة، مهما تغيّرت لغته أو أدواته.

لا يدّعي هذا البحث تقديم نظرية مكتملة أو حلّ نهائي، لأن الاكتمال ذاته نقيض لمنطق التكاؤُن. لكنه يقدّم اتجاهًا فلسفيًا واضحًا، قابلًا للتطوير والنقد والتطبيق، يضع العلاقة في قلب التفكير، ويعيد للفلسفة دورها الأصلي: لا بوصفها حارسة ليقين نهائي، بل بوصفها حراسة دائمة لإمكان المعنى في عالم غير مكتمل.

المراجع :

(1) Aristotle.

Metaphysics. Trans. W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 1998.

(2) Descartes, René. Meditations on First Philosophy. Trans. John Cottingham. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

(3) Newton, Isaac. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. London, 1687.

(4) Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. Trans. Paul Guyer & Allen Wood. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

(5) Hegel, G. W. F. Phenomenology of Spirit. Trans. A. V. Miller. Oxford: Oxford University Press, 1977.

(6) Nietzsche, Friedrich. Beyond Good and Evil. Trans. Walter Kaufmann. New York: Vintage, 1989.

(7) Bergson, Henri. Creative Evolution. Trans. Arthur Mitchell. New York: Dover, 1998.

(8) Whitehead, Alfred North. Process and Reality. Corrected ed. New York: Free Press, 1978.

(9) Heidegger, Martin. Being and Time. Trans. John Macquarrie & Edward Robinson. Oxford: Blackwell, 1962.

(10) Husserl, Edmund. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology. The Hague: Martinus Nijhoff, 1983.

(11) Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of Perception. Trans. Colin Smith. London: Routledge, 2002.

(12) Levinas, Emmanuel. Totality and Infinity. Trans. Alphonso Lingis. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969.

(13) Buber, Martin. I and Thou. Trans. Walter Kaufmann. New York: Scribner, 1970.

(14) Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. Trans. Joel Weinsheimer & Donald Marshall. London: Continuum, 2004.

(15) Ricoeur, Paul. Oneself as Another. Trans. Kathleen Blamey. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

(16) Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958.

(17) Arendt, Hannah. On Revolution. New York: Penguin, 1990.

(18) Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action, Vols. 1–2. Boston: Beacon Press, 1984–1987.

(19) Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

(20) Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

(21) Rawls, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993.

(22) Schmitt, Carl. Political Theology. Trans. George Schwab. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

(23) Foucault, Michel. Discipline and Punish. Trans. Alan Sheridan. New York: Vintage, 1977.

(24) Foucault, Michel. The History of Sexuality, Vol. 1. New York: Vintage, 1978.

(25) Agamben, Giorgio. Homo Sacer. Trans. Daniel Heller-Roazen. Stanford: Stanford University Press, 1998.

(26) Taylor, Charles. Sources of the Self. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.

(27) Taylor, Charles. The Ethics of Authenticity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

(28) Sen, Amartya. The Idea of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.

(29) Nussbaum, Martha. Creating Capabilities. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

(30) Polanyi, Karl. The Great Transformation. Boston: Beacon Press, 2001.

(31) Luhmann, Niklas. Social Systems. Stanford: Stanford University Press, 1995.

(32) Morin, Edgar. La Méthode. Paris: Seuil, 1977–2004.

(33) Morin, Edgar. Introduction à la pensée complexe. Paris: Seuil, 2005.

(34) Capra, Fritjof. The Web of Life. New York: Anchor Books, 1996.

(35) Prigogine, Ilya. The End of Certainty. New York: Free Press, 1997.

(36) Rovelli, Carlo. Quantum Gravity. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

(37) Rovelli, Carlo. The Order of Time. New York: Riverhead Books, 2018.

(38) Einstein, Albert. Relativity: The Special and the General Theory. New York: Crown, 1961.

(39) Bohr, Niels. Atomic Physics and Human Knowledge. New York: Wiley, 1958.

(40) Heisenberg, Werner. Physics and Philosophy. New York: Harper, 1958.

(41) Jonas, Hans. The Imperative of Responsibility. Chicago:

University of Chicago Pr

لا توجد تعليقات بعد.

آخر الأخبار

التكاؤُن الدائري بوصفه أصل الوجود والمعرفة والإصلاح:

بروفسور فريد جبور: رئيس مجلس أمناء جمعية التكاؤن

أهمية دور الصحافة في خلق الإنسان العربي المتطلّع إلى الوحدة بكل جوارحه

البروفسور جهاد نعمان

Lecture critique du malaise libanais à la lumière de la philosophie du Taka'on

بروفسور فريد جبور: رئيس مجلس أمناء جمعية التكاؤن

قراءة نقدية في ضوء فلسفة التكاؤُن

بروفسور فريد جبور: رئيس مجلس أمناء جمعية التكاؤن

إشكاليات اللغة العربية الحديثة

بروفسور فريد جبور: رئيس مجلس أمناء جمعية التكاؤن

بحث في أنطولوجيا العلاقة، والدين، وإنسانية الإنسان

بروفسور فريد جبور: رئيس مجلس أمناء جمعية التكاؤن

في العلاقة بين الأخلاق والمعارف المستجدّة

البروفسور جهاد نعمان

ماهية الحرية

البروفسور جهاد نعمان

لن توأد لغتنا وأدبنا الحيّ

البروفسور جهاد نعمان

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. | Powered by OSITCOM